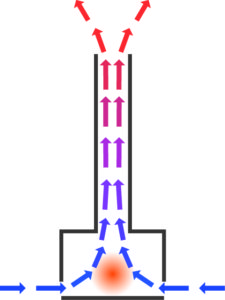

前回掲載の「吹抜けを利用した自然換気」では煙突効果を紹介し、その効果を吹抜け空間に利用した自然換気の手法があるということを紹介しました。

今回の続編では私自身が設計を行った建物での「吹抜けを利用した自然換気」例をいくつか紹介します。

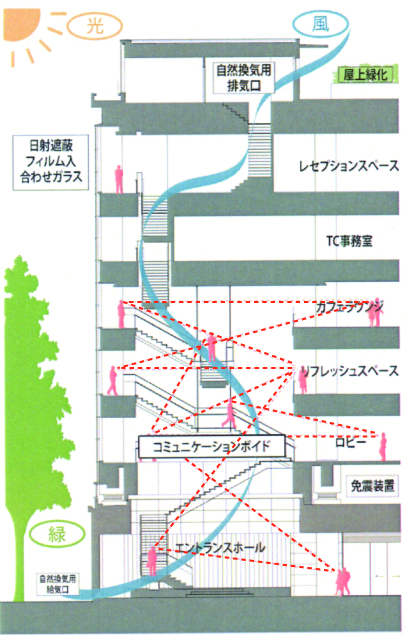

研修施設:人と人とのコミュニケーションを促すための吹抜けを活用

グローバル企業の企業研修施設。

世界各国から集まる社員のために建設されました。

研修施設においては、研修室などの“ON”のための空間を準備することはもちろんですが、研修の効果をより高めるための休憩時間などに利用される“OFF”の空間づくりが重要です。

同じ会社の社員ですが普段はほとんど交流することが無い人たちが集まる研修施設。

“OFF”のためのラウンジ空間を4層の吹抜けに面して設置していますが、この吹抜けには様々な形の階段が積み重なり、人と人の視線を複雑に交錯させることで、コミュニケーションのきっかけをつくりだすことを意図しています。

吹抜けの最上部には内外の圧力差により開閉する大きさを自然の力で自動にコントロールする換気窓(三協立山アルミ スウィンドウ)、最下部には音や水の浸入を防ぐ給気口(三協立山アルミ ウィンコン)を設置して吹抜けの煙突効果の力により自然換気を行っています。

外部の風がなくても、1時間に室内の空気が3回入れ替わるほどの換気量が確保できるとされています。最上部の換気窓には雨センサーを搭載していますので、雨が降れば自動的に閉まる他は、強制的に閉としない限り常に自然に換気を行っています。また、給気口にはフィルターを設け、花粉症対策も行っています。

研修室など“ON”の空間は研修の効率ため、エアコンによる温度・湿度管理を厳密に行えるべきですが、使用する時間が連続ではなく、それほどシビアな温度・湿度管理が必要とされない、“OFF”のための空間に対して自然換気を導入してエネルギー消費を抑えた事例です。(勿論、ラウンジなどにはエアコンも設置されています)

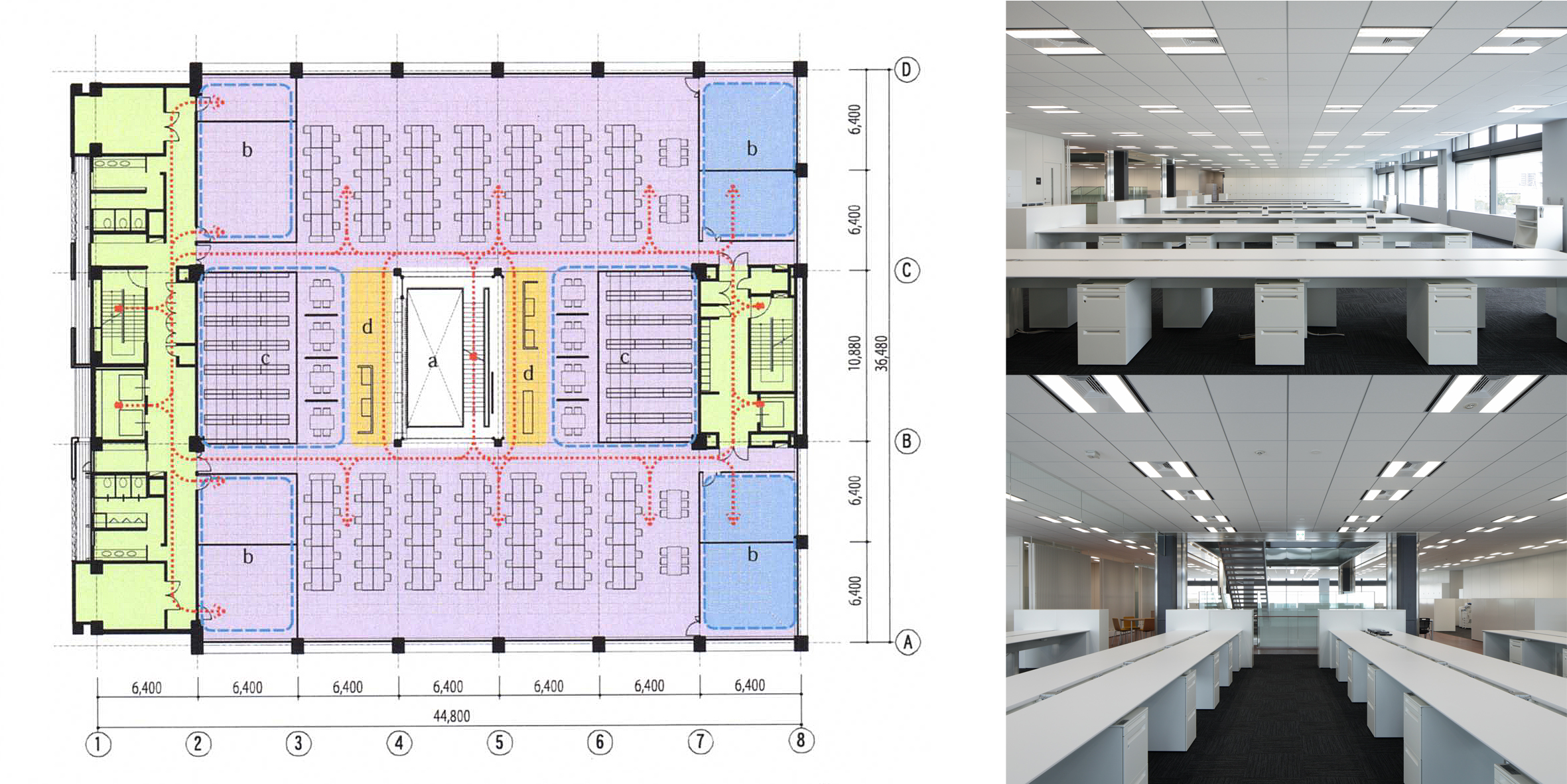

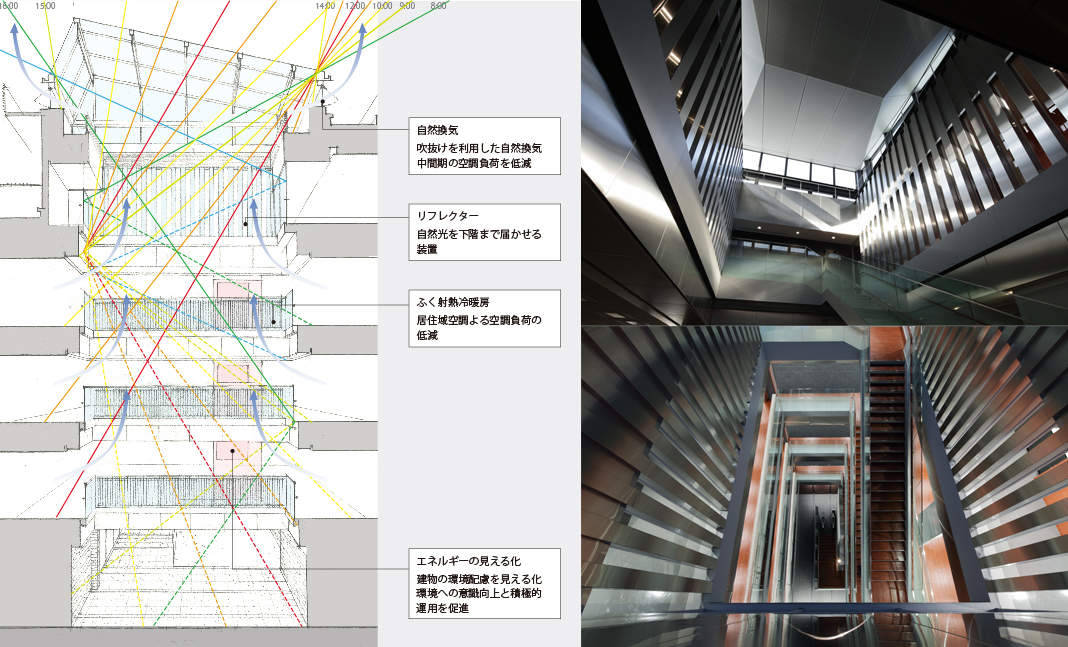

オフィスビル:上下階の移動をスムーズにし、光を取入れるための吹抜けを活用

エネルギー会社の自社オフィスビル。

執務空間の中央に吹抜けを持ったロの字型平面を持っています。

一般のオフィスビルでは窓際の席は自然光による明るさがありますが、奥に行くほど自然光は届かず、薄暗い空間になってしまいます。

また、同じ会社でありながら、上下階で行き来をするためには一度執務空間から出て、片側に寄せられた階段やエレベーターで上下移動し、そしてまた執務空間に入るというものがほとんどです。

そこで中央の吹抜けに上部から光を落とし、階段を設置することで窓から奥まったところの明るさとスムーズな上下階の移動を確保するために執務空間の中央に吹抜けを確保しています。

自然光が降り注ぐ吹抜け周辺には打合せスペースやコピー機、給茶機などを設置し、吹抜けがオフィスの中心として活用されるような計画で、同部署が上下階にまたがる組織変更にも対応できるようになっています。

この吹抜けの最上部には外部の風の影響を受けにくい遮風板を取り付けた換気窓(リクシル製サッシ)を設けています。各階の窓の上部には開閉できる欄間窓を設けおり、各人がそれぞれ開閉する方式としています。最上部の換気窓の開閉は電動で制御しており、開閉情報を吹抜け廻りのテレビ画面に表示することで、開閉状況を確認することができます。その表示を確認し、必要に応じて欄間窓を開閉することで自然換気を有効としますが、これは自動に頼るのではく、社員が自ら開閉するということで環境への意識を高めることを意図しています。突出しの欄間窓とすることで、強い風でも机上の書類への影響がないようになっています。

執務空間内の吹抜けですので、一般のエアコンのみでは吹抜け廻りにおいて良好な温熱環境が得にくいため、熱の伝達による輻射冷暖房設備を設置しています。

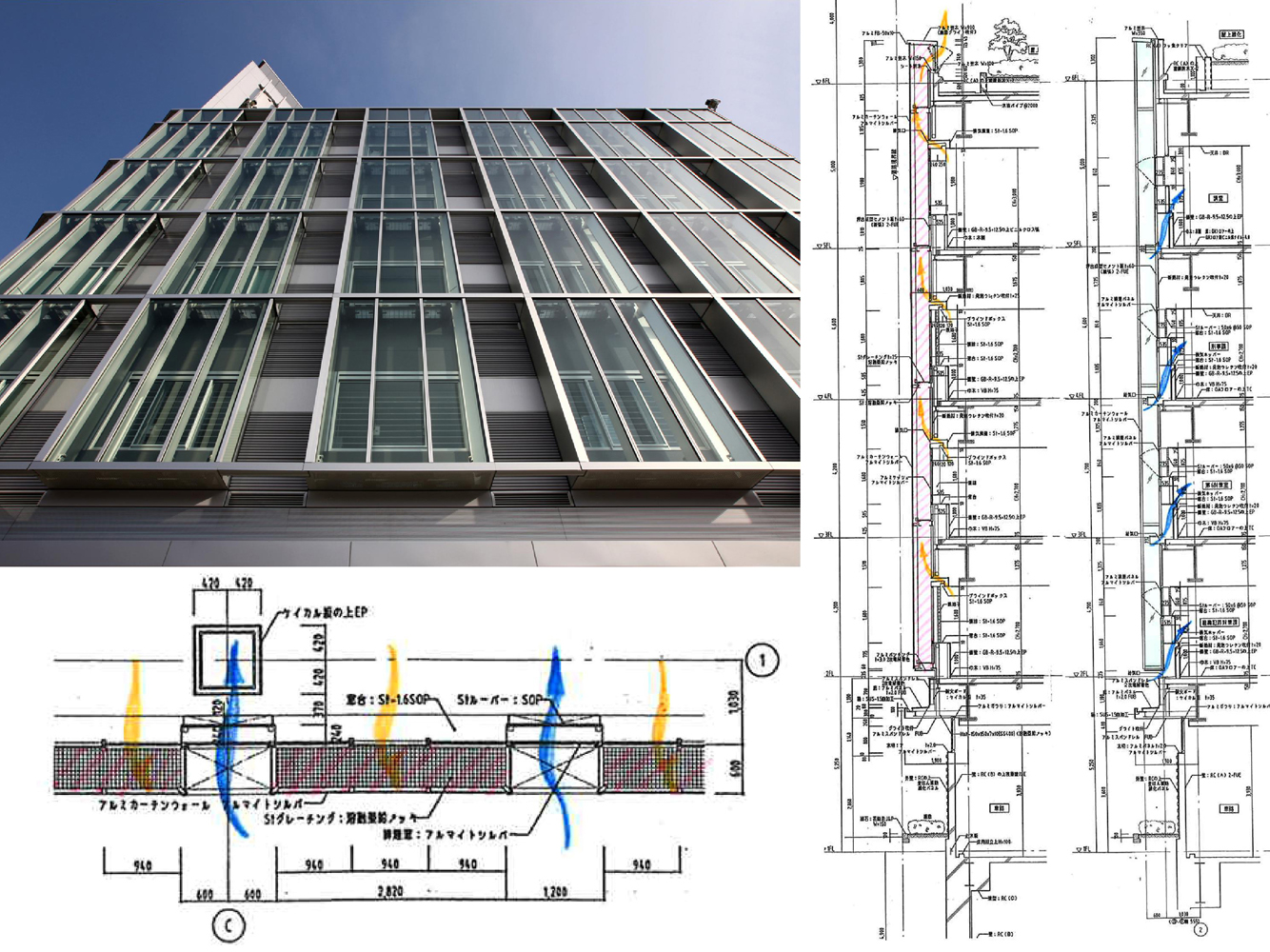

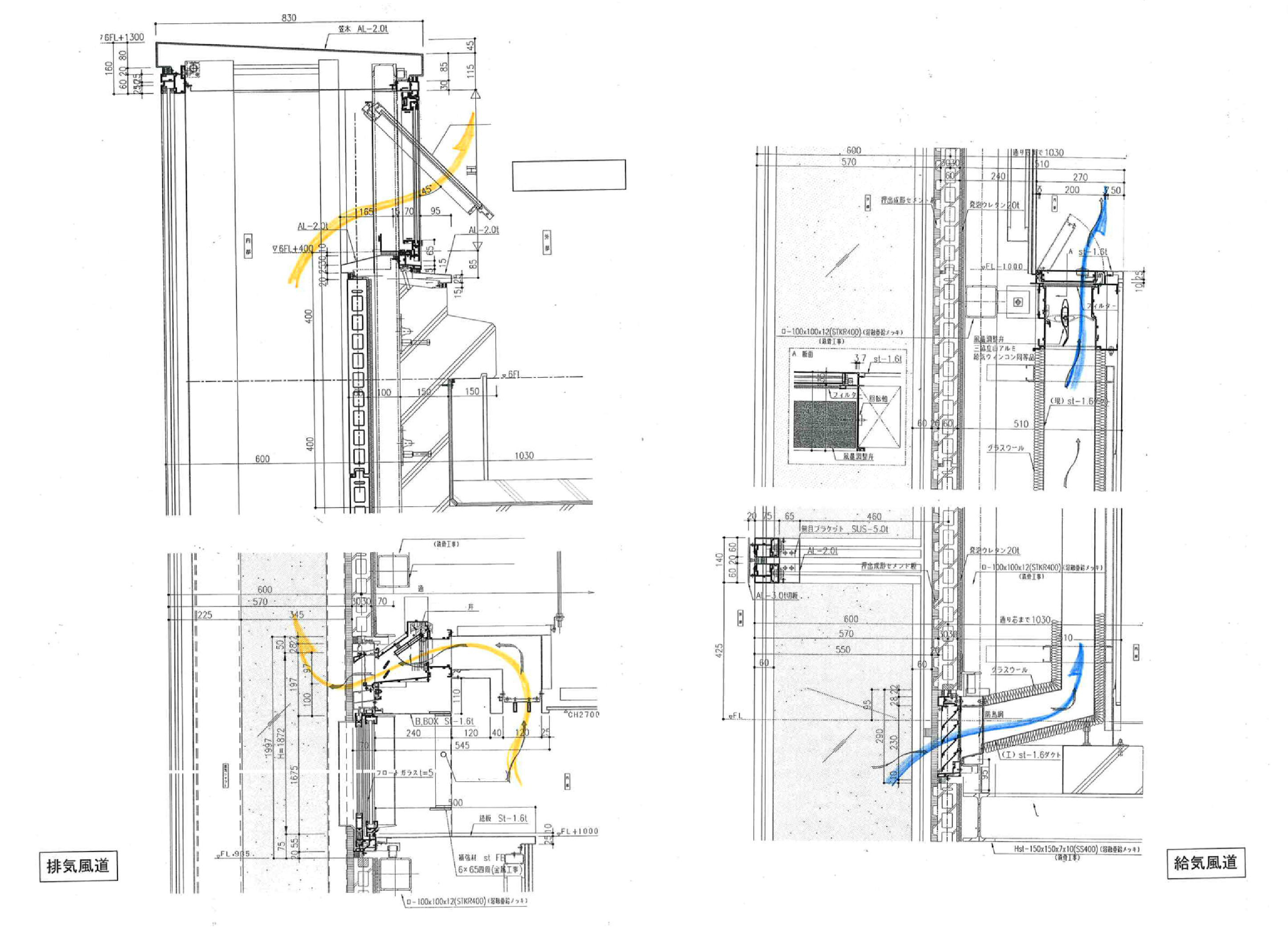

庁舎:幹線道路に面した遮音・断熱層としてのダブルスキンとした吹抜けを活用

一つ一つの室が大変小さい室の集まった庁舎。交通量が非常に多い幹線道路に面し、各室の大きさも使用時間もバラバラ、階高も各階バラバラという条件に対して、遮音・断熱も兼ねたダブルスキンによる吹抜けを設けています。

建物全体として自然換気を行うのではなく、各室でそれぞれ自然換気が独立して成立させるため、同一の外壁面から給気と排気を行い、排気はダブルスキン内の吹抜けの煙突効果を利用して外部に排出されるという仕組みを取っています。

ダブルスキンの最上部の換気窓は先に紹介した三協立山アルミのスウィンドウ。

ダブルスキン内は上部の換気窓の開閉により、ダブルスキン内の空気は上昇気流が発生したり、動かないままだったりします。

建物内部が空調による冷暖房を行っている場合は換気窓を閉とすることで、空気層として2重サッシのような断熱効果を持つことになります。

中間期(春や秋)にはダブルスキン上部の換気窓は開としてダブルスキン内に上昇気流を発生させ、直接外部に面した給気口を個別に開閉して室毎に自然換気を行います。

給気は外壁の開口から室内の給気口まで長い距離を取り、ダブルスキンに面した排気口はダブルスキン内に開かれ直接外気に面しないため、窓を開けても幹線道路の音ほとんど気になりませんし、強風の影響もありません。

最後に、室内の給排気、最上部のスウィンドウからの排気を可視化した動画がありますので、宜しければご覧ください。最後の庁舎において竣工時に実験を行ったものです。

室内で煙を発生させ、それが排気口に吸い込まれ最上部の換気窓から出ていく様子です。

煙の動きが空気の流れを可視化しています。

こういった吹抜け空間を活用した自然換気は主として業務系ビルが先行していますが、私はこういった建物の設計経験を活かし、住宅への応用を積極的に行っています。

そのあたりはまた別の機会に紹介させていただきます。

今回紹介した建物について詳細はこちらのリンクからご覧ください。