研修施設

これまで様々な用途の建物を設計してきましたが、その中でも研修施設については3つの設計を経験しています。特に研修施設設計のスペシャリストという訳ではありませんが、数年の間に連続するように3つの研修施設(内2つは企業研修所、1つは行政の研修施設)の設計をさせていただきました。

研修施設は学校によく似ていますが、英訳にすると「training facilities」となるようにトレーニングを行う施設であり、企業などの組織がその構成員に対して主として実務的な教育を行うものです。企業などにおける教育としては、日常の業務に就きながら行われるトレーニング:OJT(On-the-Job Training)と通常の仕事を一時的に離れて行うトレーニング:OFF-JT(Off-the-Job Training)がありますが、研修施設は後者を行うために整備されるものです。

厚生労働省「労働経済の分析(平成26年版)」によると企業が競争力を更に高めるため、今後強化すべき事項としては「人材の能力・資質を高める育成体系」が最も高くなっており、人材育成は企業経営上、重要な課題となっています。その上で企業が重視する正規雇用労働者への教育訓練についてOJTを重視する又はそれに近いとする企業は73.5%とOFF-JTを重視する又はそれに近い企業の25.1%となっており、OJTが重視されています。

経済が長く低迷する中、企業が研修施設を積極的に整備するということは難しく、慢性的な人手不足の中においては最低限の実務能力を備えればあとはOJTによって実務能力を向上するという流れになっているものと思われます。

研修施設の目的

上記通り、研修施設はOFF-JTによる教育を行うものですが、単に実務能力の向上のための教育だけではなく、組織の構成員や社会人としての啓発、そして互いの交流も行われています。研修施設の目的が組織としての力の向上であり、そのために個(組織の構成員・社会人・人などとして)の資質・能力を高め、相互のコミュニケーションの促進しようとする施設です。

個(組織の構成員・社会人・人などとして)の資質・能力の向上 + 相互のコミュニケーションの促進 ⇓ 組織としての力の向上

企業はより高いパフォーマンスを目指し、研修などにより人材マネジメントを実施することで、就労意欲を引き出し、組織を強くする取り組みを行っています。研修施設はそのための一環ではありますが、厚生労働省「労働経済の分析(平成26年版)」によると「離職等で人材育成投資が回収できない」等の悩みもあるようです。

大きなコストを掛けて整備する施設ですから、単に教育だけではなく、組織の構成員や社会人としての啓発、そして互いの交流によって個(組織の構成員・社会人・人などとして)の資質・能力の向上と相互のコミュニケーションの促進を図り、組織としての力を向上させることのできる施設でなければなりません。すなわち、個としてそして組織として成長できる環境を提供することが研修施設の設計上重要だと考えています。

研修施設の設計

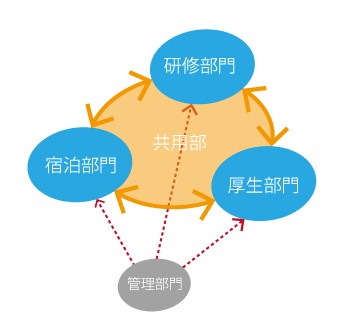

研修施設は主として研修部門(研修を実施する部門)、宿泊部門(宿泊を伴う研修を実施する場合設置される)、厚生部門(研修や宿泊に対して補助する生活補助部門)、管理部門そしてそれらを繋ぐ共用部から構成されます。

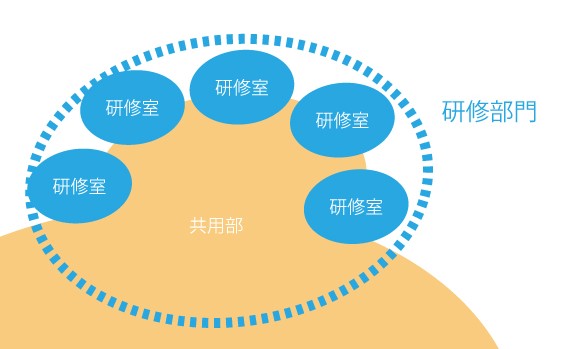

研修施設は研修部門がまずありきの施設であり、研修室で実施される実務などに対する教育訓練が施設運用のベースとなります。研修生にとってそこは主に個としての能力を向上させる場であり、集中力を“ON”にして利用する空間です。研修室の設計において研修室は教育を実施する主体と十分協議をして、その意向を汲み取りながら相応しい空間を準備します。

しかし、集中力を一定時間“ON”として充実した研修とするためには、実はそれと同等にまたはそれ以上に休憩時間などの“OFF”が必要で、研修室の設計においては研修のための空間”ONのための空間“に対して、”OFFのための空間“をどのように準備するかが重要です。

ONとOFFの空間づくり

研修施設全体での構成は上図「研修施設の構成」のようになりますが、研修部門だけをもう少し細かく見ると座学や実習などの研修室とそれを繋ぐ廊下やトイレなどの共用部で構成されます。

研修は時間割などで整理され、研修と研修の間にはちょっとした休憩や研修室間の移動などが発生しますが、その共用部にちょっとした間の時間に利用し、次の研修に向けてリフレッシュできる研修室に隣接した”ちょっとしたOFFのための空間“を準備するのがよいと思います。

宿泊部門や厚生部門を持つ研修施設の場合「研修施設の構成」のように各部門は施設全体の共用部で繋がれます。共用部は研修生相互のコミュニケーションの促進においてとても重要な“OFFのための空間“です。施設の中で最もオープンでパブリックな空間であり、研修部門から離れた休憩スペースや移動を伴う空間が配されており、様々なアクティビティが混在する活気ある空間となります。

食堂や売店など研修の合間や宿泊に際して利用する空間となる厚生部門は共用部に性格が近いため共用部と連続して一体的に配されることも多い空間です。

一方、宿泊部門の宿泊室は基本的には実務などに対する教育訓練から離れた“OFFのための空間”ですが、研修生のプライベートな場でもあり、また、一時的には“ONのための空間”(宿泊室内の机での自主学習など)にもなります。

このように要求されたプランや部屋に対して、ONとOFFの空間づくりを意図して付加価値を生み出す空間を提案しています。これらの例では定期的な上司との面談などによる半ば形式的なコミュニケーションではなく、研修を通して偶発的で自発的なコミュニケーションを促し活性化することで、教育訓練による個の資質・能力ともに組織力が向上により一体感あるより強い企業となることを願って設計を行っています。

この記事を書いたのは