ボリュームチェックとは?

「ボリュームチェック」

不動産業界や建築業界ではよくつかわれる用語ですが、その土地に建てることのできる建物の(最大の)大きさ(=ボリューム)を割り出すこと。

土地所有者や土地で事業を行うなどの事業主、土地の活用や売買をサポートする不動産会社などが土地活用のための採算性検討を行う場合、ボリュームチェックによって床面積を算出して貸床などにより得られる収益を計算します。

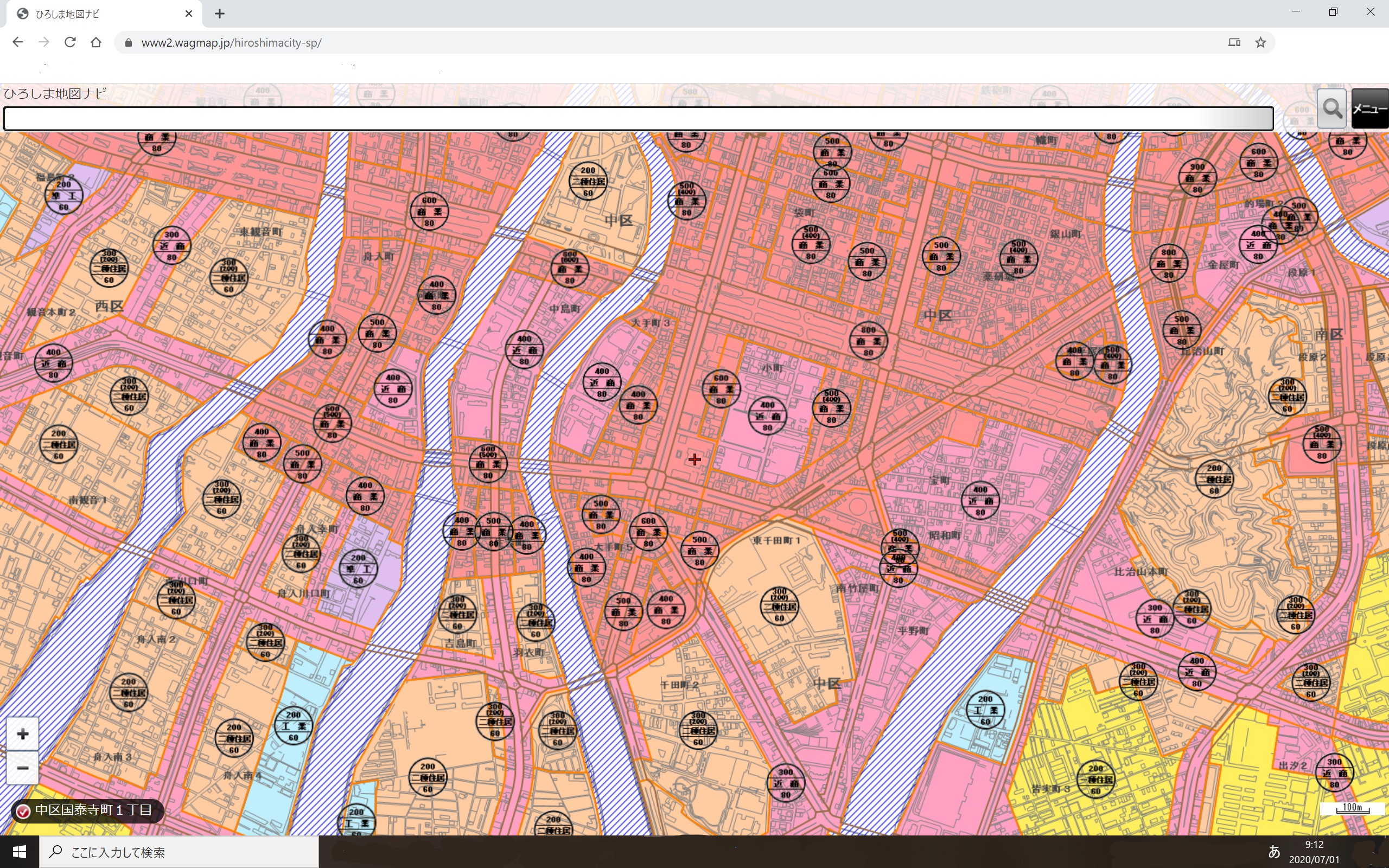

容積率

容積率とは「建築物の延床面積(容積対象床面積)の敷地面積に対する割合」のことです。

一般的に延床面積とは建築基準法で定められた床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)の各階の合計ですが、容積率において対象となる延床面積にはエレベーターの昇降路や共同住宅の階段・廊下、地階の住宅部分や自動車車庫の一部または全部を含まないなどの緩和があります。

そういった床面積の取り扱いはあるものの簡単に言うと「敷地面積に対して何倍の床面積の建物が建てられるかを%(百分率)で示したもの」で土地活用を考える上では土地の価値やポテンシャルに大きく関わるものです。

例えば、同じ土地の広さ(敷地面積)であってもその土地に建築可能な最大の容積率(基準容積率)が200%と400%では、最大で建てることのできる容積対象床面積は2倍違うということになります。

土地活用を考える上で重要な土地の基準容積率ですが、必ずしもその最大まで建物が建てることができるとは限りません。仮に基準容積率が400%あっても、実際には最大でも250%までしが建てることができないというようなことがあります。

これは「高さ制限によって建物高さが抑えられる」とか「日影規制によって建物の配置や高さが制限される」など建築基準法や各種条例などによる法的な形態制限により割り出されるアウトラインにおさまる計画建物が基準容積率を使い切るまでのボリュームにならないということがほとんどです。

ボリュームが同じであっても、階高が異なれば確保できる床面積は異なりますので、計画する階高をどのように設定してボリュームチェックを行うかということも重要です。一般的に共同住宅であれば3m~3.5m程度、貸オフィスビルなら4m~5m程度となりますが、これらは建築に対する知識がないと計画できません。

また、形態制限に関わるものだけではなく、例えば「条例による駐車場付置義務がある」とか「避難のための空地を設けなければならない」などボリュームに考慮しなければならない建築基準法や各種条例などがあり、これらの取り扱いも高い専門性が必要です。

レンタブル比(建物の専有率)

確保できる床面積が大きくても廊下などの共用部の面積が多い場合、収益を生み出す部分(専有部)が小さくなってしまうと一般に建設コストに対する収益性は低くなってしまいます。

レンタブル比は貸オフィスなどにおいて、収益の対象となる賃貸面積の全体面積に対する比率であり収益性の指標の一つですが、建物全体やフロアの床面積に対する専有部の比率を高めることは収益性や様々な費用対効果に対しても有効となるため、ボリュームチェックでは重要な要素の一つとなります。

また、賃貸ビルなどでは専有部の貸床面積は家賃収入に直結します。同じ床面積当たりの貸床単価であれば専有部の貸床面積の多い方が収益性は高まります。

一般的にはレンタブル比が高いほど収益性が高くなるため、ボリュームチェックではレンタブル比を高めた収益性の高いボリュームを割り出すことが求められます。

設計事務所によるボリュームチェック

しかし、あくまで床面積当たりの貸床単価が同じであればでの比較ですから、全体として貸床面積が小さくても、貸床単価の高い1F店舗部分の貸床面積が大きいことで収益性が高まる場合もあります。

例えばエントランスからの経路や避難経路の影響で1階の貸床面積が削減されてしまうというパターンも非常に多く、特に縦に連なる階段やエレベーターの位置(コア配置)は重要です。ボリュームチェックにおいては形態制限によるアウトラインを割り出すだけではなく、アウトラインを捉えながらゾーニングやプランニングを実施して最適なボリュームの割り出しを行います。

ボリュームチェックによりボリュームを割り出したもののそれを基に建物を建てようとするときプランニングが成立しなかったり、技術上大きな問題があり成立しなかったりしては意味がありません。

実際に建物を建てることを前提としたボリュームチェックにおいては建築基準法や各種条例などの法律に則り、計画や構造などの建築の知識をもった我々建築専門家の仕事となります。

ボリュームチェックの例

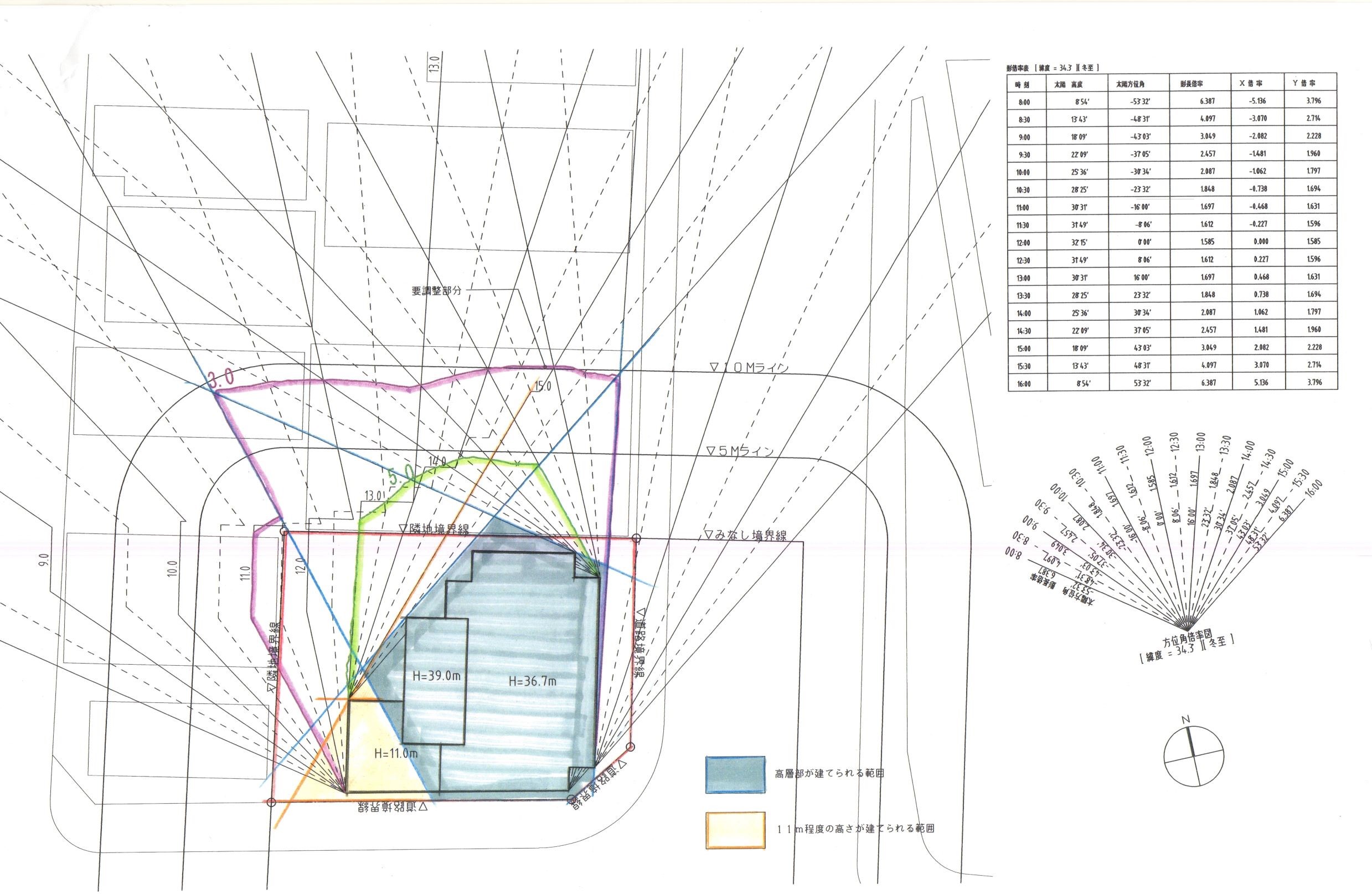

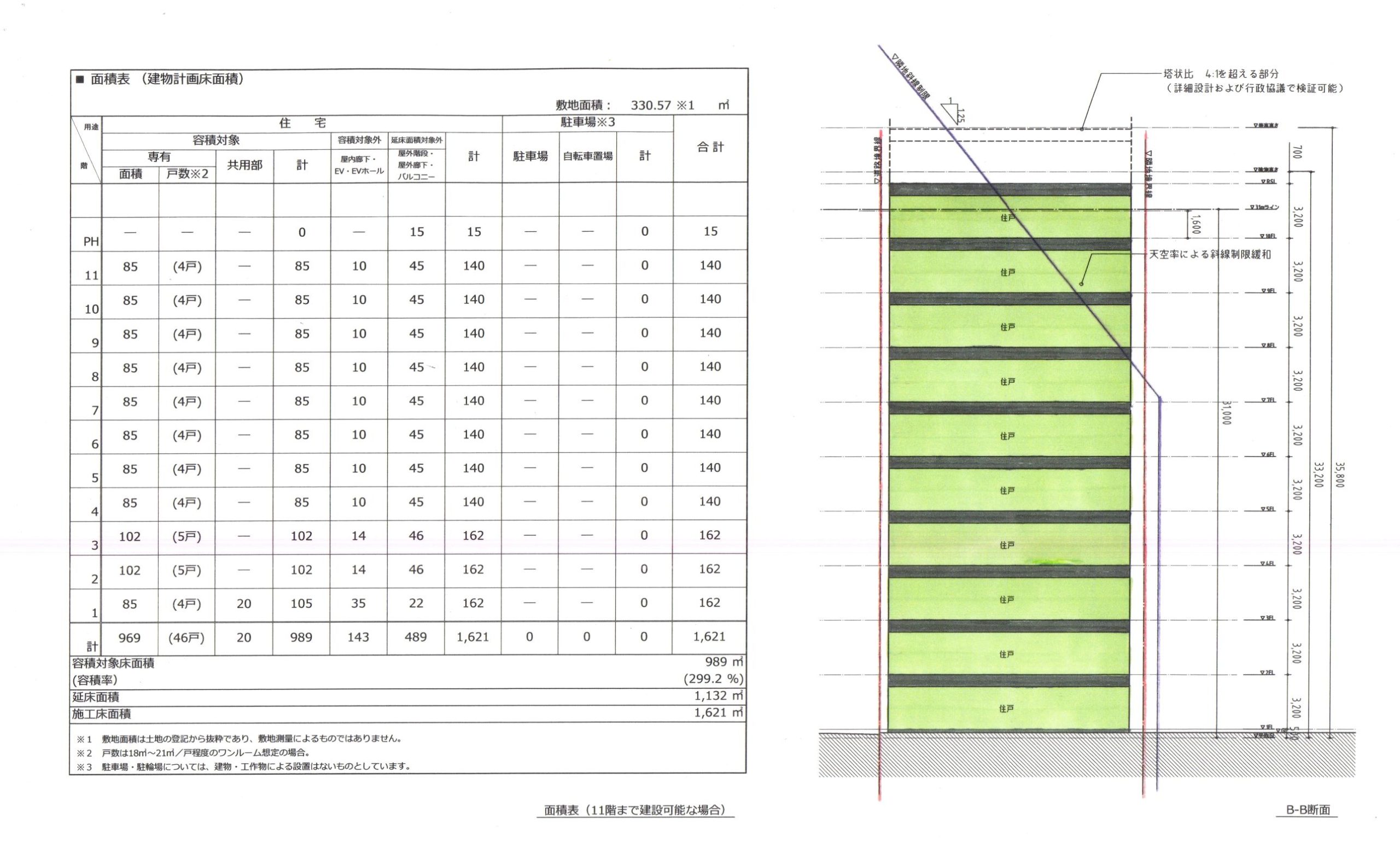

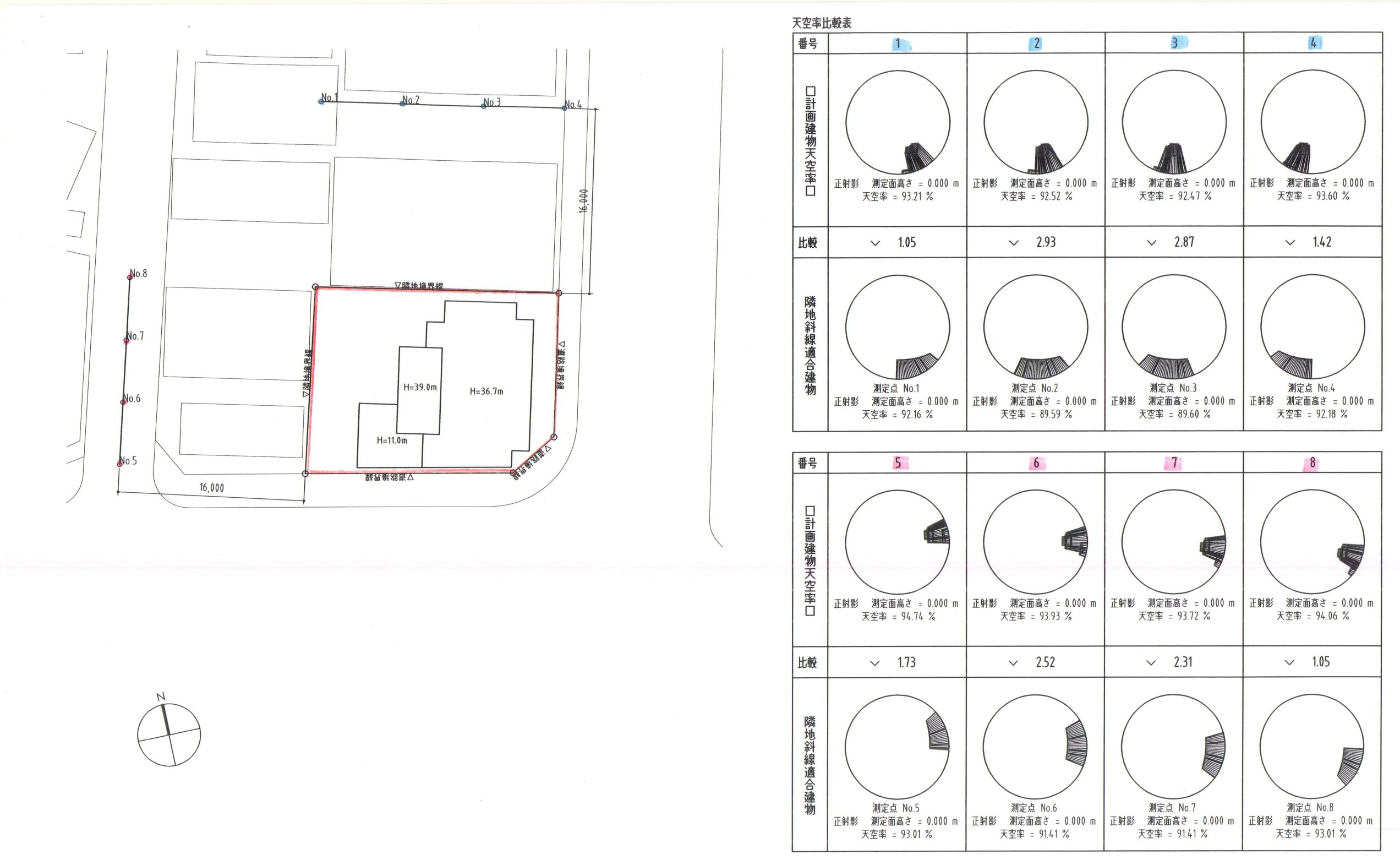

○事例①

住居系地域での共同住宅のボリュームチェックの例。日影規制による制限が全体の形態を制限。日影規制から計画できる外形を割り出し、天空率の適用によって高さ規制を緩和する中で容積を消化している。

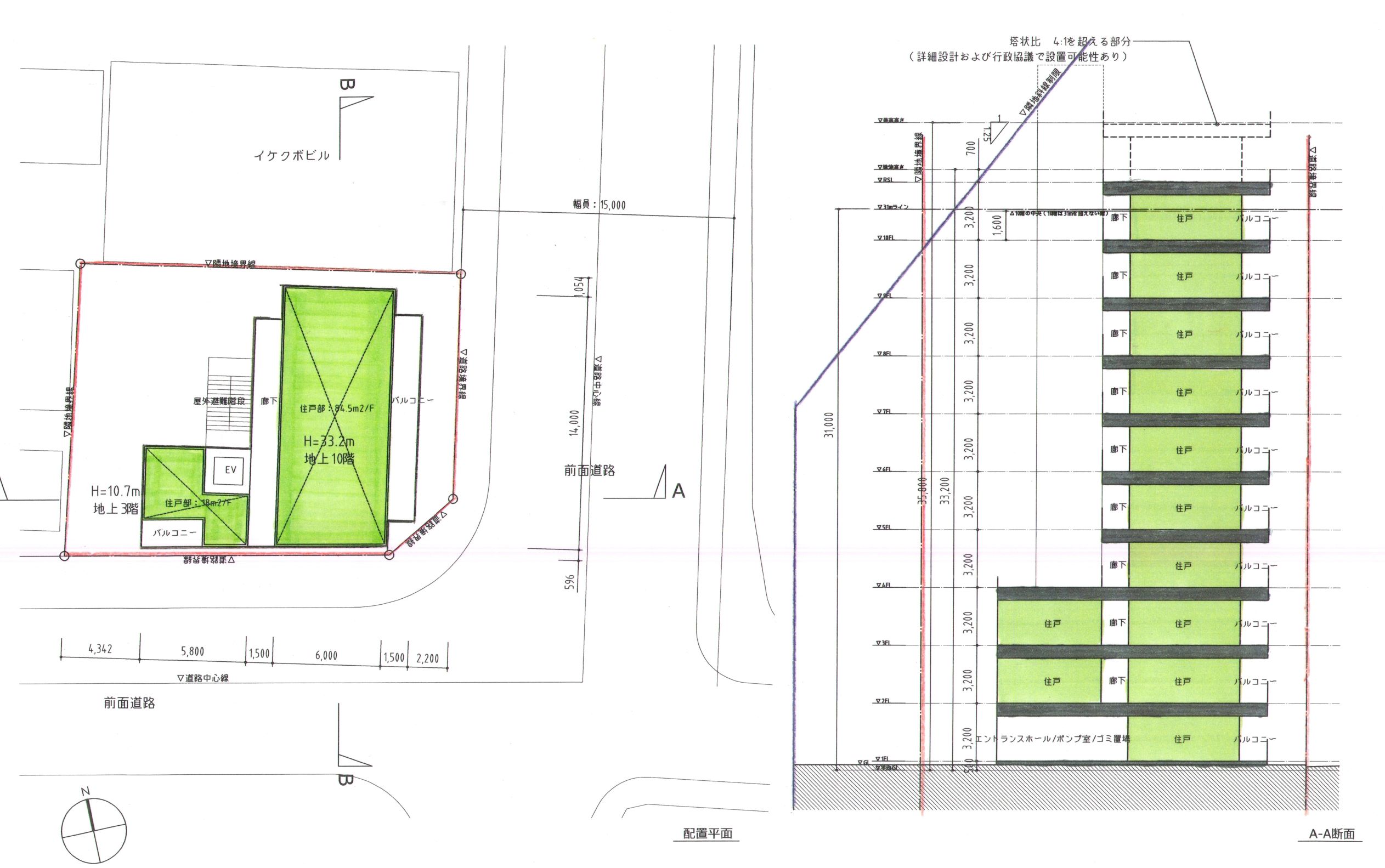

○事例②

住宅地の共同住宅の例。事業主が所有する土地に低層の共同住宅を計画している。容積の確保のみならず、他とは違う共同住宅の提案を求められて提案したもの。

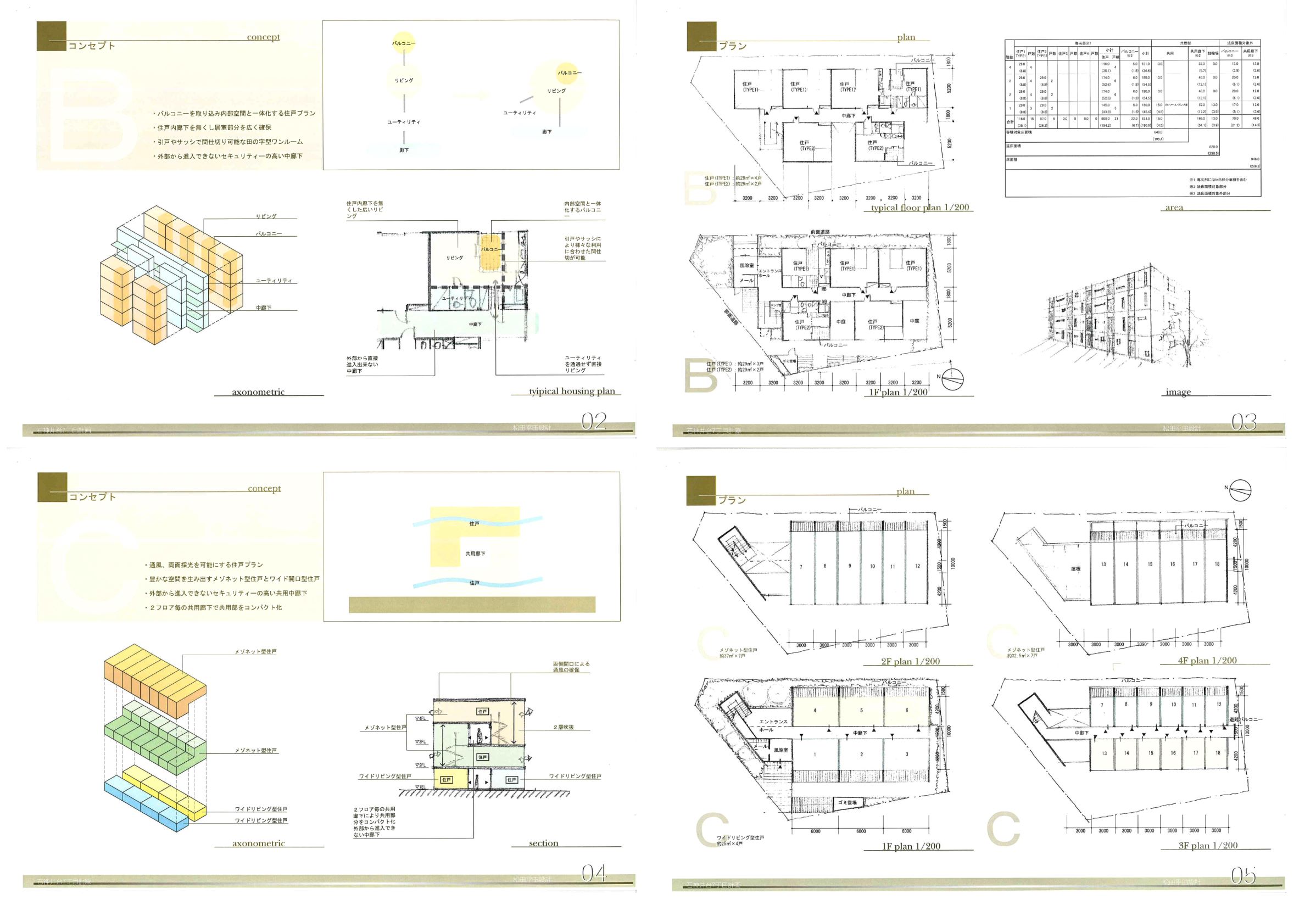

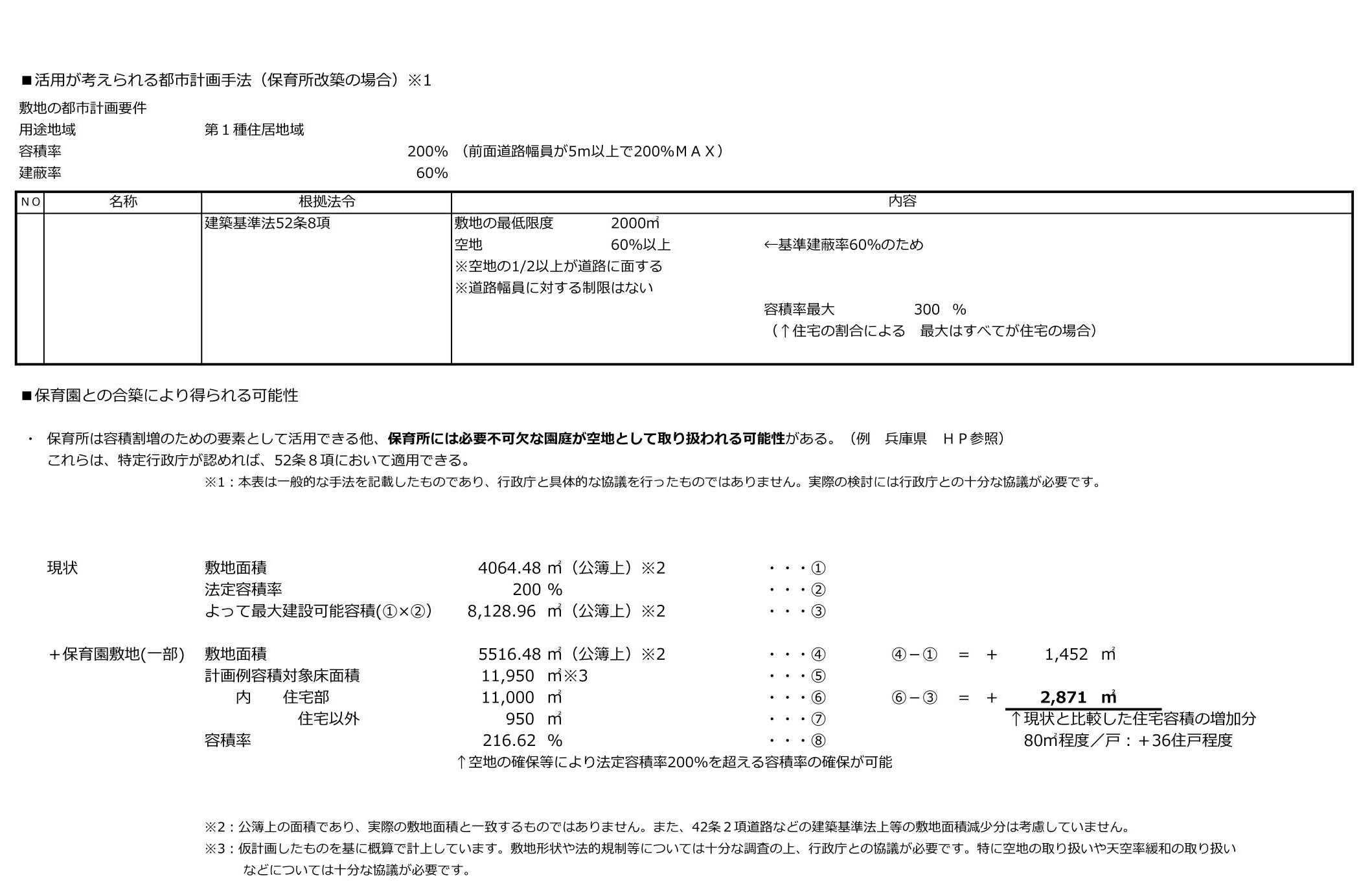

○事例③

酒蔵跡地の土地利用計画の例。隣接する保育園敷地を含め共同住宅と複合化(酒蔵+保育園+共同住宅)した計画のボリュームチェック。

1)一般的な手法、2)総合設計制度の活用、3)建築基準法第52条8項の活用について検討し、保育園との合築を活かした3)により容積割り増しを含めた提案を行っている

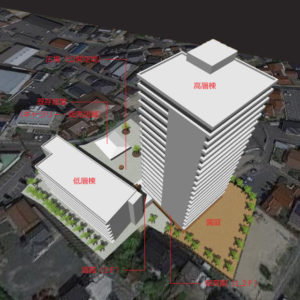

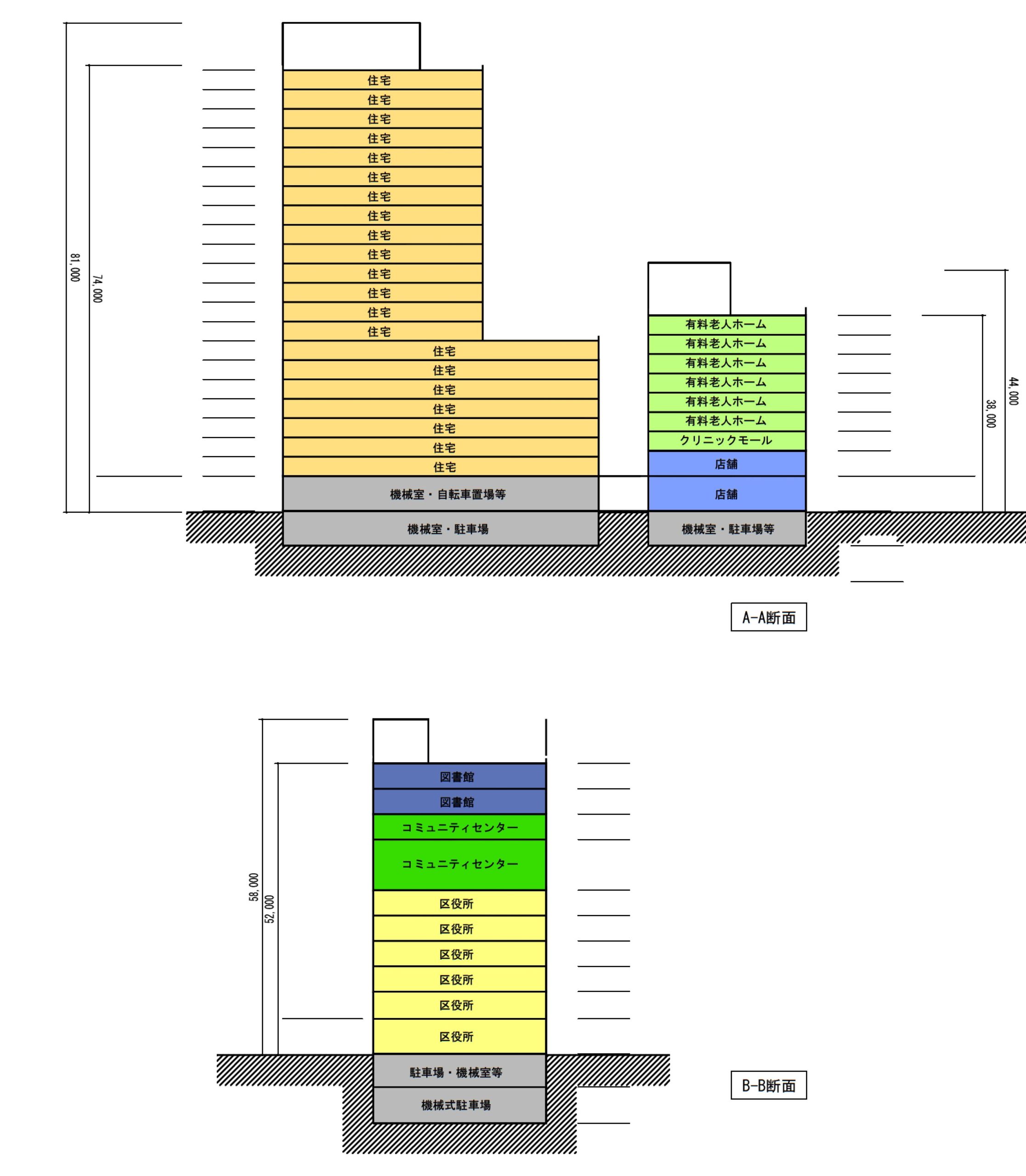

○事例④

駅前の再開発の例。駅前の再開発事業において、再開発全体の中から敷地割を行いながら建築的な計画案を策定したボリュームチェック。事業主体側が採算性を検討し、フィードバックを活かしさらに計画をブラッシュアップすることを繰り返しながら、再開発事業のマスタープランを策定した。

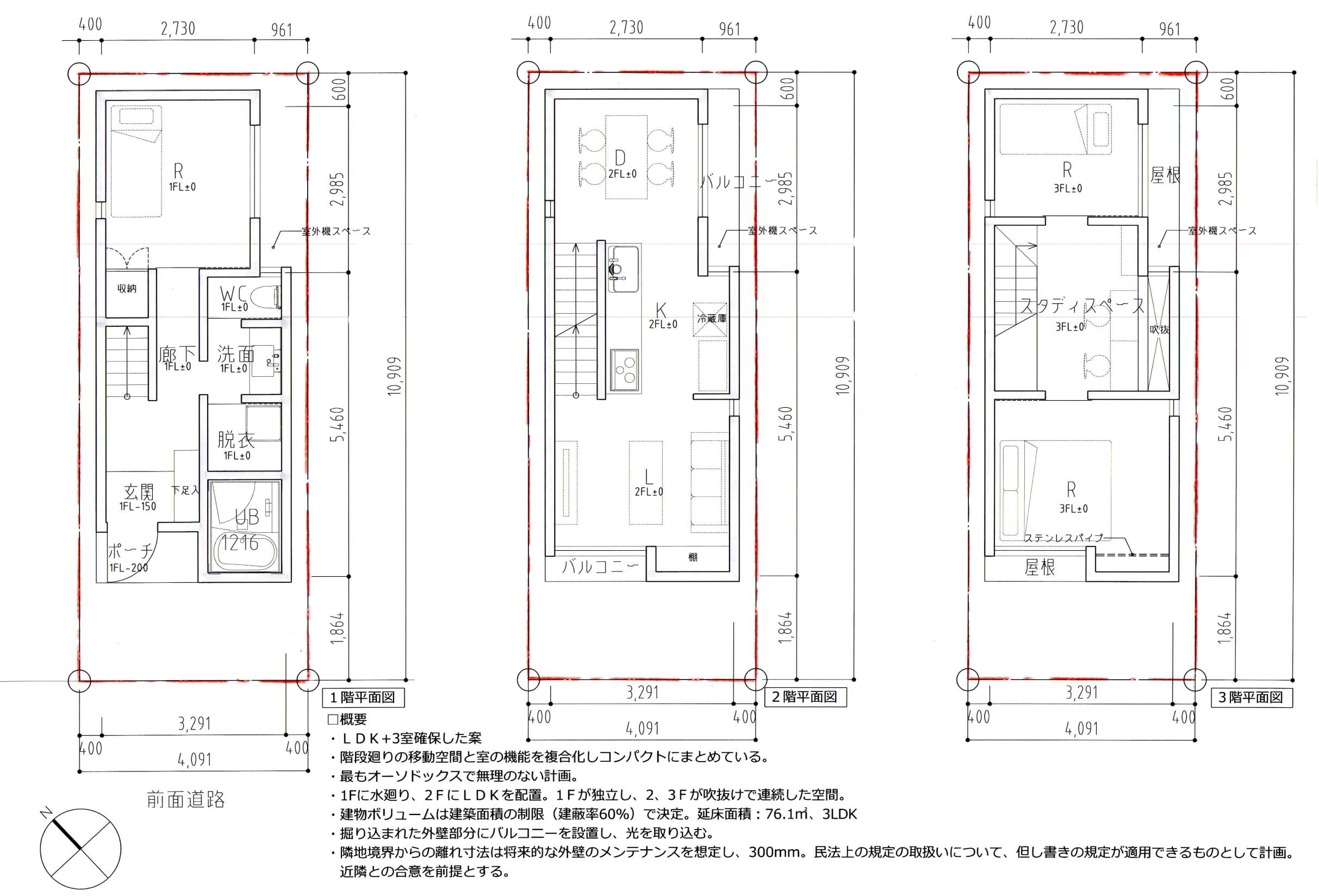

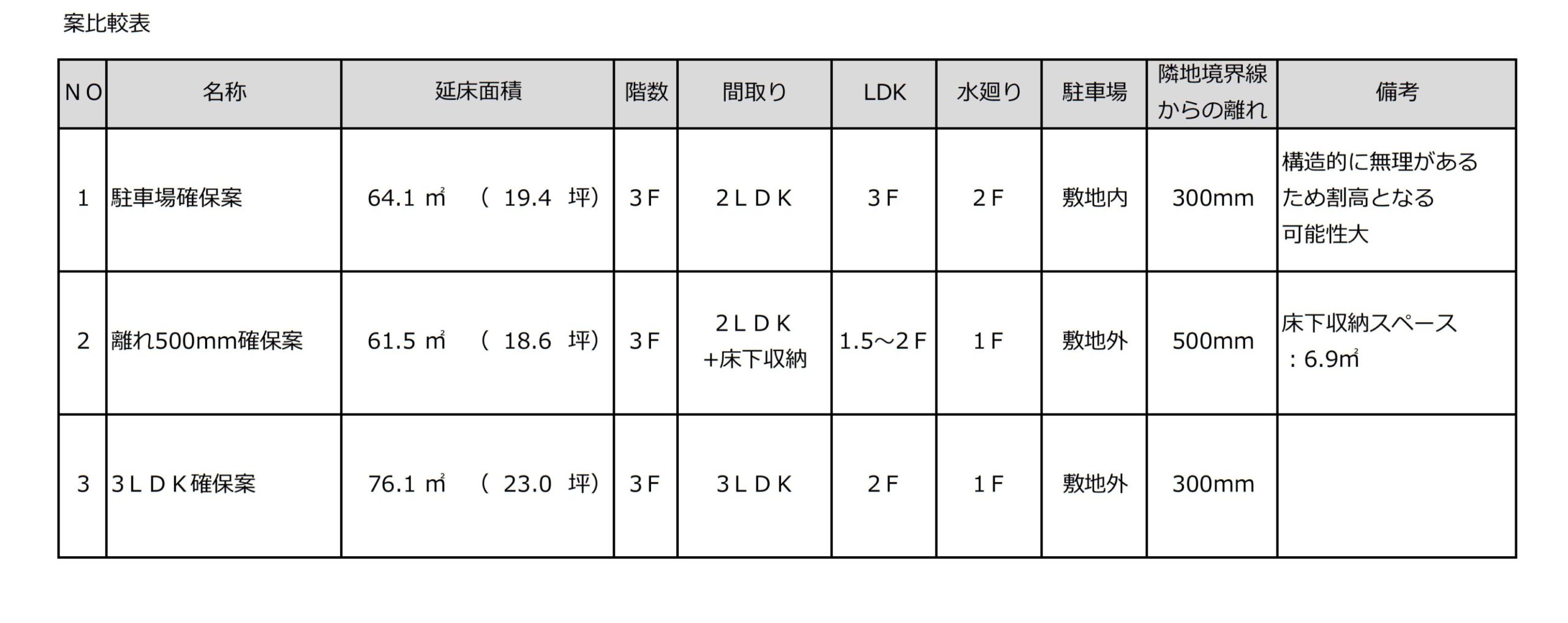

○事例⑤

住宅の例。狭小敷地の土地活用の検討をしている。工事条件が厳しい敷地において確保できる住宅の規模と具体的な平面および断面のイメージを提供している。

おわりに

我々設計事務所に持ち込まれるボリュームチェックの依頼の多くは都市部の容積確保が難しい土地であったり、計画が難しい土地であることが多いので、悲しいかな、ボリュームチェックをしたものの採算性が成り立たず設計まで話が進まないということがとても多いのが実情です。

それでも、事業検討スタートの地点で土地活用について十分な検討をせず事業を実施することは、結局土地のポテンシャルを十分に活用できないことになりますので、土地活用を考える上では専門家を活用したボリュームチェックを積極的に行うべきだと思います。

この記事を書いたのは