住宅の照明

建売住宅など一般的に住宅を買う場合、(リビングルームなどの)照明器具は大体はついていませんね。

賃貸住宅と同じように、「引掛シーリング」が設置されていて、電気屋さんで購入したお好みの照明器具を取り付ける場合が多いと思います。

注文住宅においてはペンダントタイプやシーリングタイプの照明器具を選択する場合は、ケースバイケースですが、建売住宅と同じように建物の工事とは別(建物工事費外)として、建物完成後に電気屋さんなどで購入したお好みの照明器具を取り付ける場合が多いと思います。

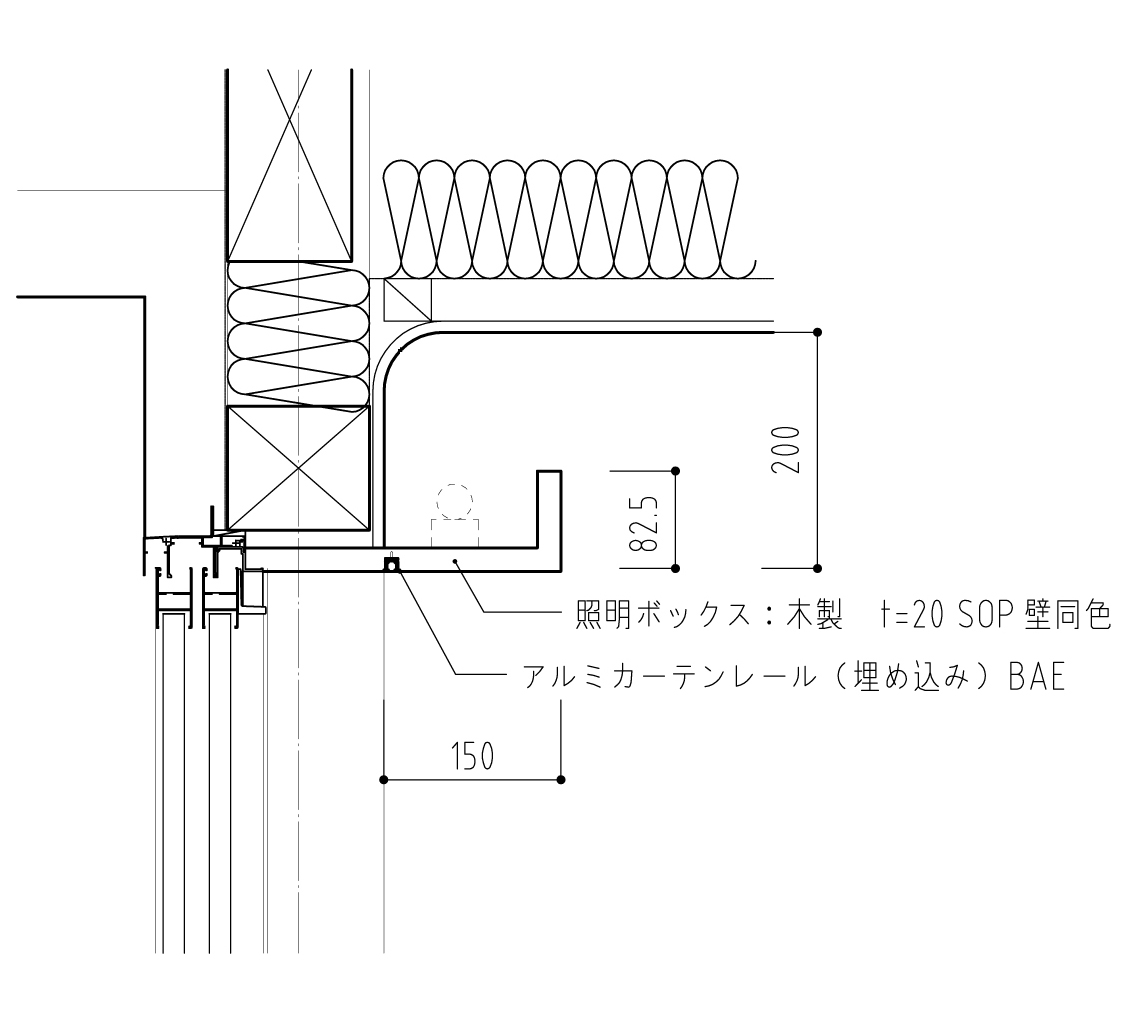

一方、天井などに埋め込みや直付けするタイプを選択する場合は建物の工事(建物工事費内)として取付けますが、特に壁や天井などを造作した建築化照明は建物の工事としてつくります。

建築化照明

建築化照明の多くは間接照明-光源を見せない照明-です。

眩しい光源はグレアを感じて不快、特に現在主流のLED照明は輝度が高く光源が直接目に入ると目が痛くさえ感じます。

間接照明は光源や照明器具の存在は感じさせず、光の反射によって光が自然に漂うような空間をつくることができます。一律な明るさを持った空間はのっぺりした無機的な印象となりますが、室内に適度な明るさの変化をもたせることで空間的な重み付けや変化や持たせることができます。

また、石や塗り壁などを使用した場合、間接照明の光をその素材に反射させることで、その風合いや素材感・凹凸感をより引き立たせることができます。

適切な照明計画

東日本大震災の後、関東圏では数カ月間電気の使用制限があり夜間の照明についてかなり大きく制限されましたが、これが心地よいと感じる明るさでした。

それほど多くの渡航経験があるわけではないですが、東日本大震災後の夜間の明るさ感はヨーロッパの街中の夜間のそれに似ていて、とても雰囲気があって心地よかったと覚えています。

もちろん、明るいことによる犯罪や事故などに対する抑制や夜間の心理的負担の軽減などに貢献していることは間違いないですが、公共空間においても明るさ感や光の強弱など工夫が欲しいところですね。

個々の建築空間においても、光の扱い方は空間の印象を大きく左右します。特に夜間、照明による空間の印象はかなり違ってきます。

折角、注文住宅であれば使い方や状況に合わせたて間接照明を設置したいところです。

個別の照明自体はやや少なめ(照度弱め)に計画し、置き型照明などで必要な部分を補強するなどするというだけでも明るさの強弱や変化がでてよい感じになります。