マネジメント業務

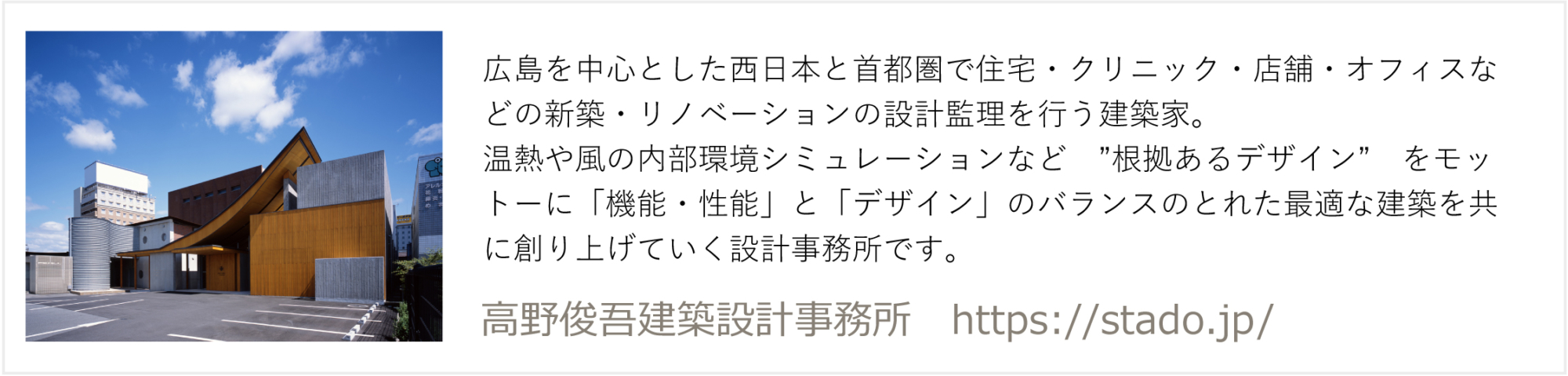

知人からの紹介で倉庫の設計の依頼がありましたが、その内容から幣事務所が設計を受けるよりもプレファブメーカーの標準品を使用した設計施工とした方がコスト的にメリットが高いと考え、数社の比較をした上で某大手プレファブメーカーによる設計施工により昨年竣工しました。ここでは建築主からの依頼もあり、当該大手プレファブメーカーとの交渉や協議などについて建築主の代理人的な立場としてマネジメント業務を行いました。

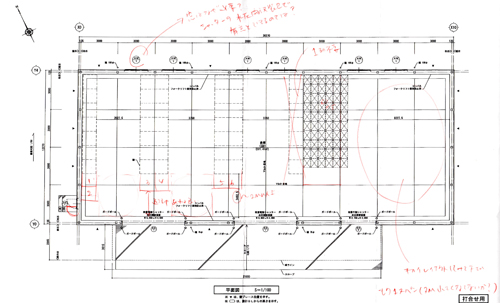

マネジメント業務では設計時おいてはプレファブメーカーから提出される図面や見積内容に対する確認や精査、工事時においては施工状況や監理内容の確認などを行いました。設計監理者はプレファブメーカー側にいますので、第三者監理のような立場で現場確認をすることになります。ここでは、標準化されることで起こるかもしれない間違った理解や正しくない設計や施工を建築士として監視することを行っています。

コンストラクション・マネジメント

こういった建設現場におけるマネジメント業務はコンストラクション・マネジメントと呼ばれます。コンストラクション・マネジメントは1960年代にアメリカで始まった建設生産・管理システムで、CMR(コンストラクション・マネージャー)が、発注者の補助または代行者として、設計・工事発注方式などの検討、工程・コスト管理などの各種マネジメント業務を行うもので、発注者側に立ちながら第三者的な立場として、プロジェクトの円滑な遂行と発注者の利益を確保しようとするものです。

2002年に国土交通省によりまとめられた「CM方式活用ガイドライン」によるとCMRの業務として以下のようなものがあると記載されています。

--- 以下 「CM方式活用ガイドライン」より 引用 ---

- 設計候補者の評価

- 設計業者選定に関する発注者へのアドバイス

- 設計契約に関する発注者へのアドバイス

- 設計の検討支援(施工面、コスト面、スケジュール面)

- 設計VEの提案

- 施工スケジュールの提案

- 工事予算の検討

- 発注区分(工事種別)の提案

- 発注方式の提案

- 施工業者の募集、選定に関する発注者へのアドバイス

- 施工業者の評価、資格審査に関する発注者へのアドバイス

- 工事費概算の算出、工事費積算の支援

- 工事請負契約書類の作成

- 契約に関する発注者へのアドバイス

- 施工業者間の調整

- 工程計画の作成

- 工程管理

- 施工業者が作成する施工図のチェック

- 施工業者が行う品質管理のチェック

- 労働力、資機材の発注のチェック

- 工事監理者、施工業者の評価

- 請求書の整理・管理(支払管理)

- コスト管理

- 発注者に対する工事経過報告(工程、工事費など)

- 施工に関する文書管理

- 施工業者からの技術的クレーム処理

- 中間検査、完了検査への立会

- 引渡書類の確認

- 業務報告書の作成

※実際のCMRの業務はこれらすべてを行うものではなく、 -中略- 契約において具体的に定められる。

--- 引用 おわり ---

これらの内容はそれぞれの段階において設計者や施工者の業務と重複する部分もありますし、業務内容にはないものの業務の一環として設計者や施工者が発注者側を支援しているというものもあります。

大手企業や官公庁などには施設部や営繕部といった建築関係の専門部隊あり、それぞれの建築プロジェクトにおいてはその専門部隊の知識によりプロジェクトをコントロールすることができますが、施設部などを持たない中小企業や個人事業主ではそれはとても難しいことです。

そういった場面においては、コンストラクション・マネジメントを行うことでプロジェクトを円滑に進めることができると思います。特に本来、建物の品質を安定的に確保するためには設計監理者と施工者は独立性が確保されることが望ましいと思いますが、設計監理の独立性の確保が難しい設計施工方式において、設計事務所がCMRとしてマネジメントを行うことはとても有効であるように思います。

「建物を建てることになったけど、工事業者がきちんと手抜きなく工事をしてくれるか不安だなあ。」

そんな時、建築の専門家として設計事務所にマネジメント業務を依頼する。それはスピーディに進めることのできる設計施工一体の工事でも、むしろ、設計施工一体の工事では特に、設計施工と独立した立場の専門家が必要なように思えます。

よりよい建物によって人と社会に貢献するために

組織にいるときは、自分自身を個の建築士としての意識することもされることもそれほど強くありませんが、独立して広島で活動していると思った以上に私たち建築士が頼りにされているというように感じます。

自分自身で設計監理した建物によって建築主やユーザーに喜んでいただき、そして社会に貢献することが、幣事務所の一番の目的ですが、大手組織設計事務所から独立した建築士として、そこで培った経験や専門知識を活かし、マネジメントなどの設計監理以外の方法で建物をよりよいものにするということにより、人と社会に貢献することも求められているんだなと思っています。