建物の引渡しを受ける前に

工事中の建物は一体だれのものでしょうか?

法的な意味での所有権については法律の専門家にお任せする(従来は請負者帰属説が通説となっていたが、近年では注文者帰属説が多数説となっているとのこと)として、実務的な意味において工事中の建物は工事請負業者の管理下にあります。(工事休業日に工事現場に入られる方がいらっしゃいますが、あまり良いことではありませんね。)

工事請負業者の管理状態から建築主様に建物が正式に引き渡されるのが俗に言う「引渡し」。引渡し時には引渡書類の他、鍵が引き渡されることになります。

実際の工事が完了して、その「引渡し」を受ける前に行われるのが各種検査。建物を万全に状態で引き渡すために、さまざまな検査を実施していきます。

検査には

- 行政等検査:建築基準法などの法律に則った完了検査など

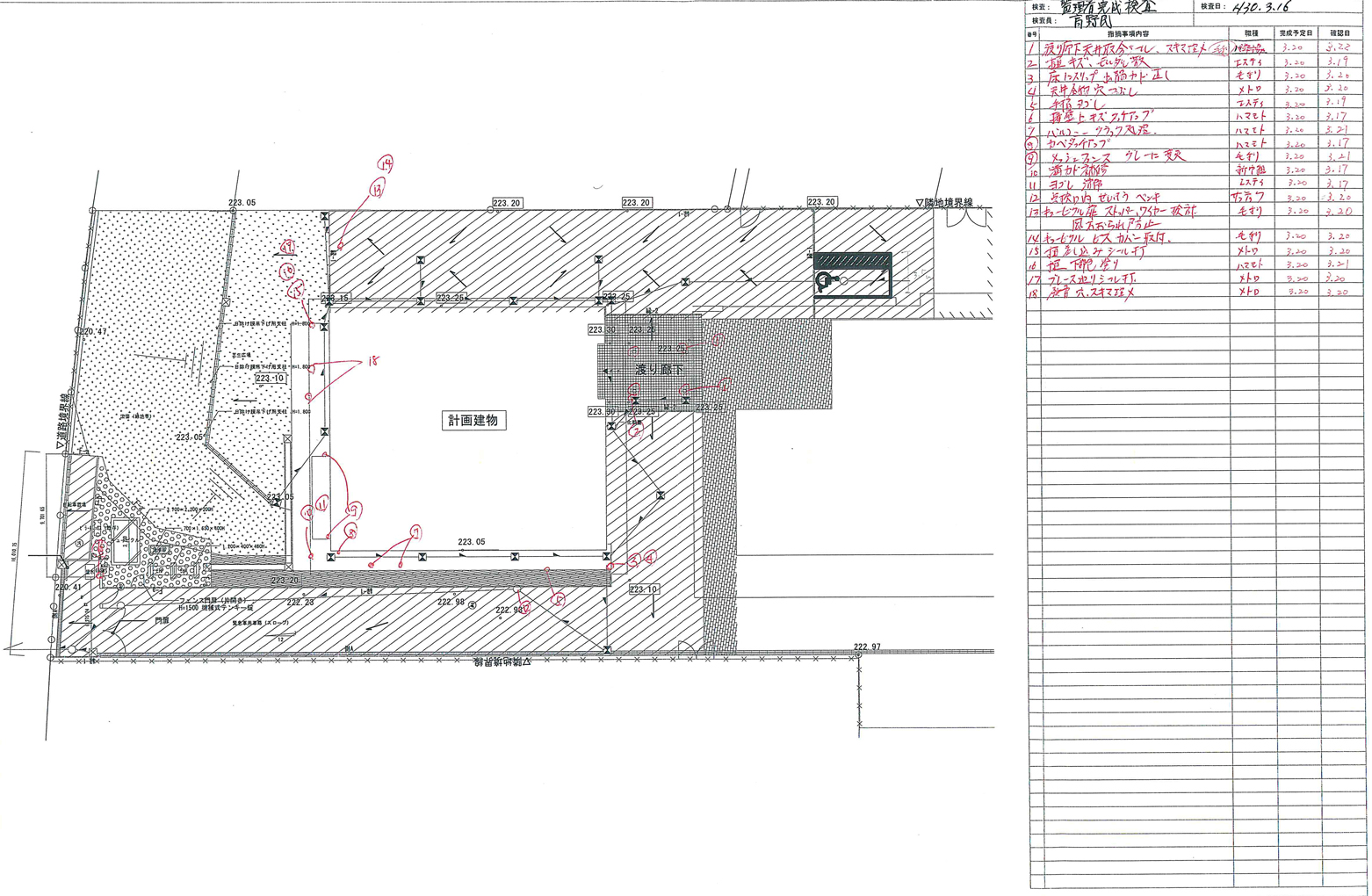

- 自主検査:請負工事業者自らが実施する検査

- 設計事務所検査:設計(監理)者による検査

などがありますが、最終的な検査は施主(建築主)検査であり、検査による指摘事項に対しての対応を行った上で、「引渡し」となります。

検査はしっかりと

施主(建築主)検査の実施において、まず、設計事務所や工事請負業者に対してそれまでに実施した検査についての内容の報告をしてもらってください。スケジュール的な問題などで、設計事務所検査と施主(建築主)検査を同時実施するなどの場合もあり得ますが、本来は施主(建築主)検査の前に実施されておくべきものです。

建物の引渡しを受ける直前、最後に行われる施主(建築主)検査ですが、これをあいまいに済ましてしまう建築主や施工会社がとても多い。特に戸建住宅だけを取り扱っている工務店など個人を相手にされている方はその重要性を認識していないように感じます。

検査は

工事請負業者

⇩

設計事務所

⇩

施主

と段階的に精度が上がっていきます。この段階的なフィルターによる検査はよい状態で建物を引き渡すための仕組みなのです。

先にも記載した通り、施主(建築主)検査は最後のチェック・確認の機会です。十分な時間を取って落ち着いてしっかりと確認してください。

検査をしてから建物の引渡しを受ける訳ですから、施主も“本気”となるべきです。

施主検査のチェックポイント

しかし、どういった内容をチェックすればよいのか?

主な着眼点は以下となります。

- ① 要望等に対する確認

-

設計図面に記載されてあることの漏れ(これは本来設計事務所の検査で指摘されているべきことですが)はもちろん、伝達した要望が反映され、意図したものになっているか。

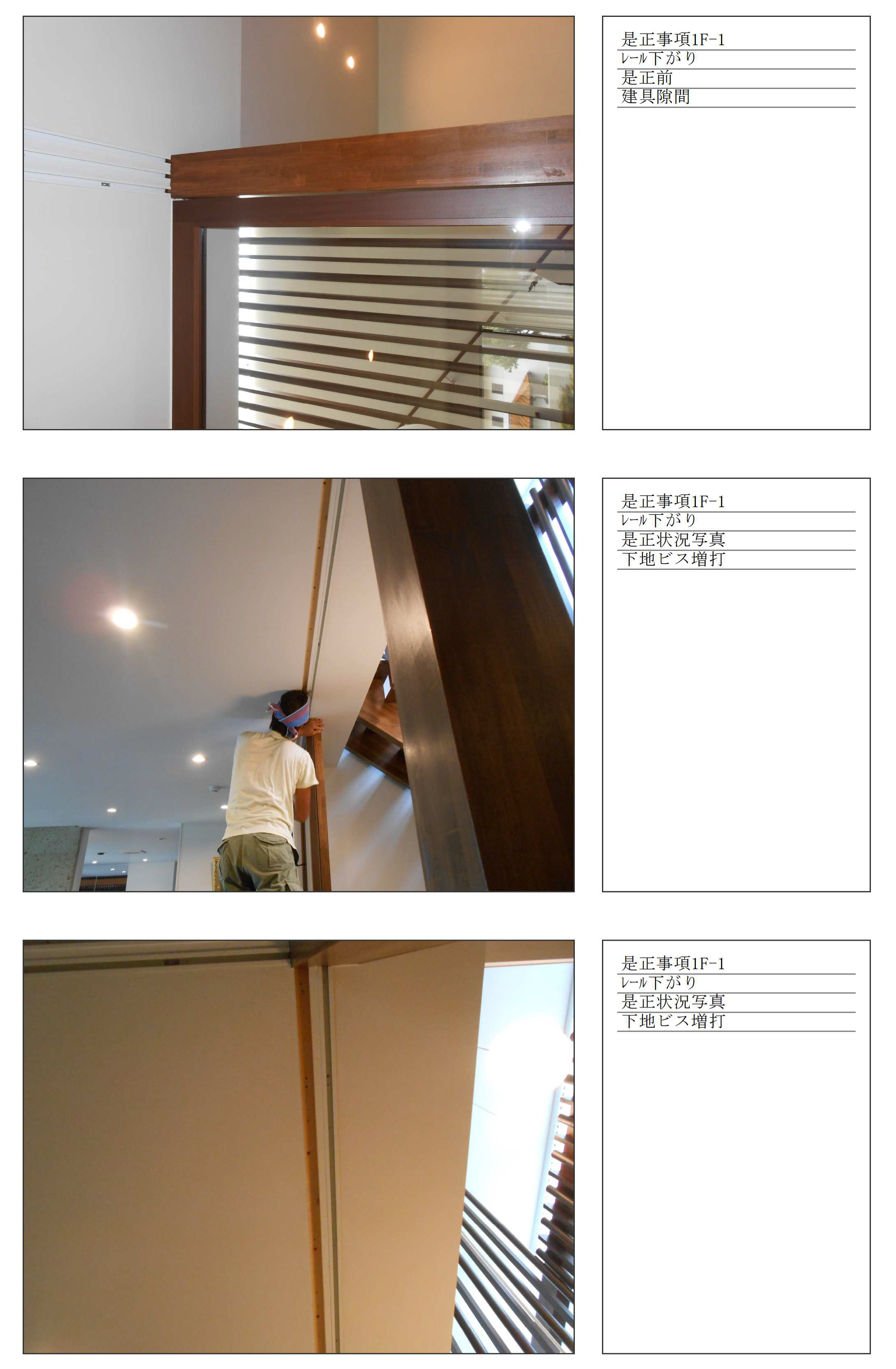

- ② 機能上の確認

-

使い勝手上問題が無いか?特に扉など動くものに注意。使い勝手にかかわる内容はユーザーの使い方の違いにより差異があるため、設計事務所や施工業者がよいと思っても、駄目な場合もある。戸建住宅程度の規模であれば、動くものについてはひと通り動かしてみることを勧めます。ビルものなどの規模が大きい場合は、主要なところのみを動かして確認し、その他については施工業者側や設計事務所側でチェックをしたかについて確認をすることでそれに代える方法を取るとよいと思います。

- ③ 傷や汚れなどの確認

-

引渡しを受ける上では傷の無いきれいな状態で受け取りたいですよね。一方、建物を使い始めたら、たとえどんなにきれいに丁寧に使っても全く無傷で新品の工業製品のようにきれいな状態では維持できません。そういった意味で過度に神経質になる必要はありませんが、例えば竣工後に気が付いた壁についた大きな傷。直してくださいとお願いしようにもそれが工事によるものなのか、例えば引っ越し作業時によるものなのかわかりません。実際、工事中の傷であり施主側で傷つけてはいないことが確信できていたとしても、検査を受けて引渡しを受けた以上、傷や汚れなどに対しての対応はしてもらえないと考えてください。

検査後の不具合でも

なにも、重箱の隅をつつけという訳ではありません。

そもそも建築物は一品生産であり、現場で職人の手によってつくりあげられるものですから、工業製品のような精度とはなかなかなりません。疑問に思ったこと、気になることを率直に確認する。そういった感じでよいかと思います。

また、使い始めてはじめてわかる不具合やしばらくして発生する不具合なども存在します。建築物の施工による不具合への保証期間は構造体や防水に関わるものを除き、概ね1~2年ですので、不具合があればその度に施工業者さんに連絡し、施工による不具合の場合は対応してもらう必要がありますが、しっかり検査をしておけばその頻度も少なくて済みます。

引渡し前の施主(建築主)検査。建物を運用し始める上で重要なものとなりますので、しっかり確認して、気持ちよく使い始めたいものです。