COLUMN– category –

-

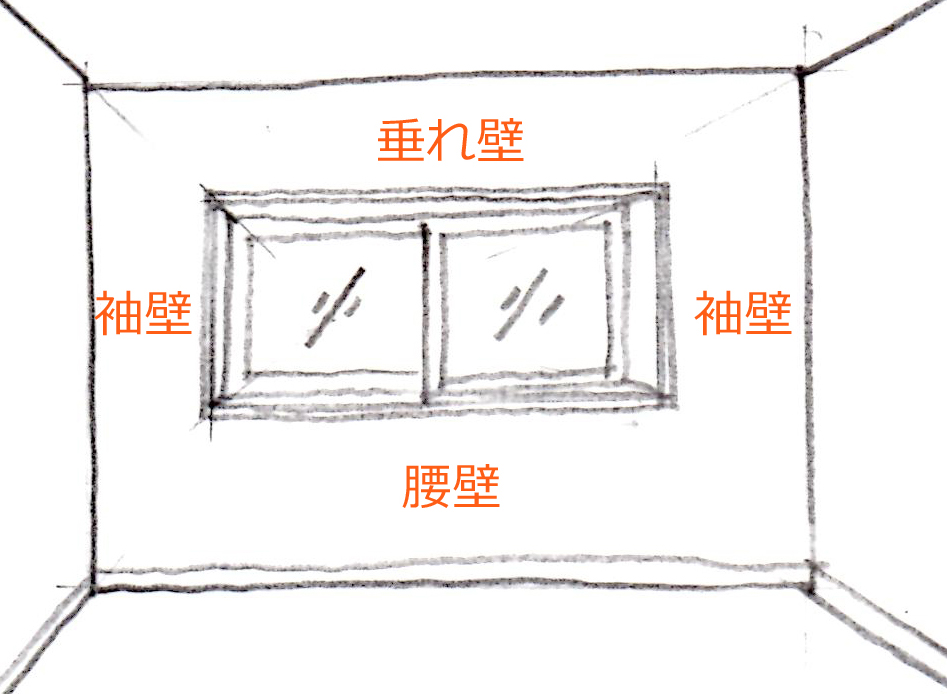

窓が取れない洗面所

間取りをいろいろ考えたけど、洗面やトイレがどうしても窓が取れない。 居室と比べると、どうしても優先順位が下位になってしまう洗面やトイレの窓。もちろん通風や換気も取りたいですが、窓があることによる明るさ感や開放感は居心地に大きな違いを生み出します。 -

建築のデザイン 「内外を繋ぐ」

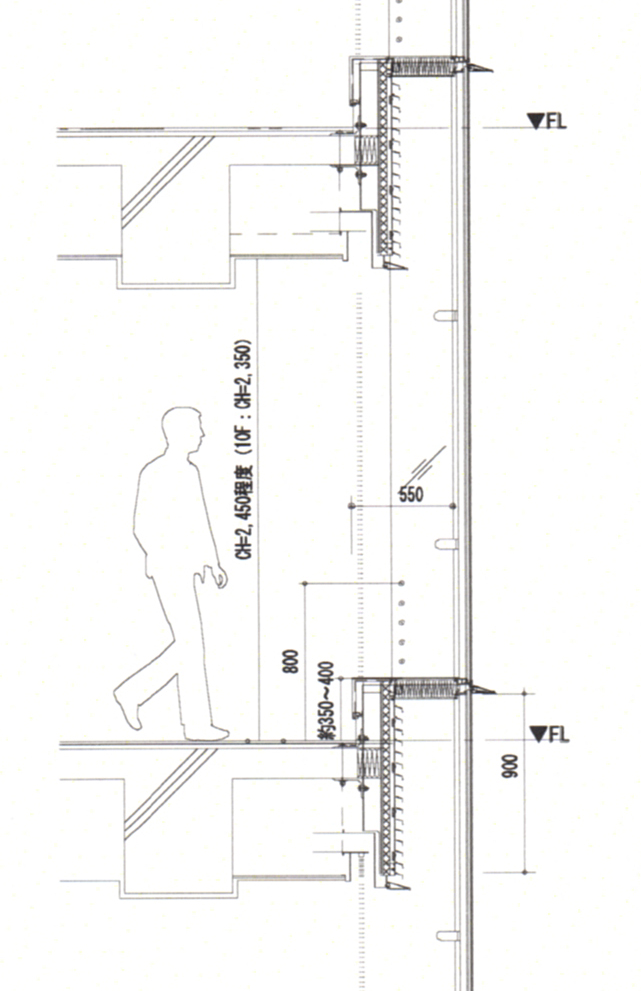

内部と外部の境界部分には窓などの開口部が設けられます。シェルターとしては出入りのための開口部があればよいですが、現代の建築物の開口部は光・風・熱・空気・香り・音、そして風景を取込み、より快適な内部環境を得るための内部と外部を繋ぐ接点です。 -

設計事務所の違い

設計事務所と工務店、ハウスメーカーの違いについては記事を見かけますが、”設計事務所の違い”についてはあまり見かけません。ひとことに設計事務所といっても、その専門や成り立ちは様々。専門性、仕事の受け方、体制の3つの着目点で設計事務所の違いについてまとめています。 -

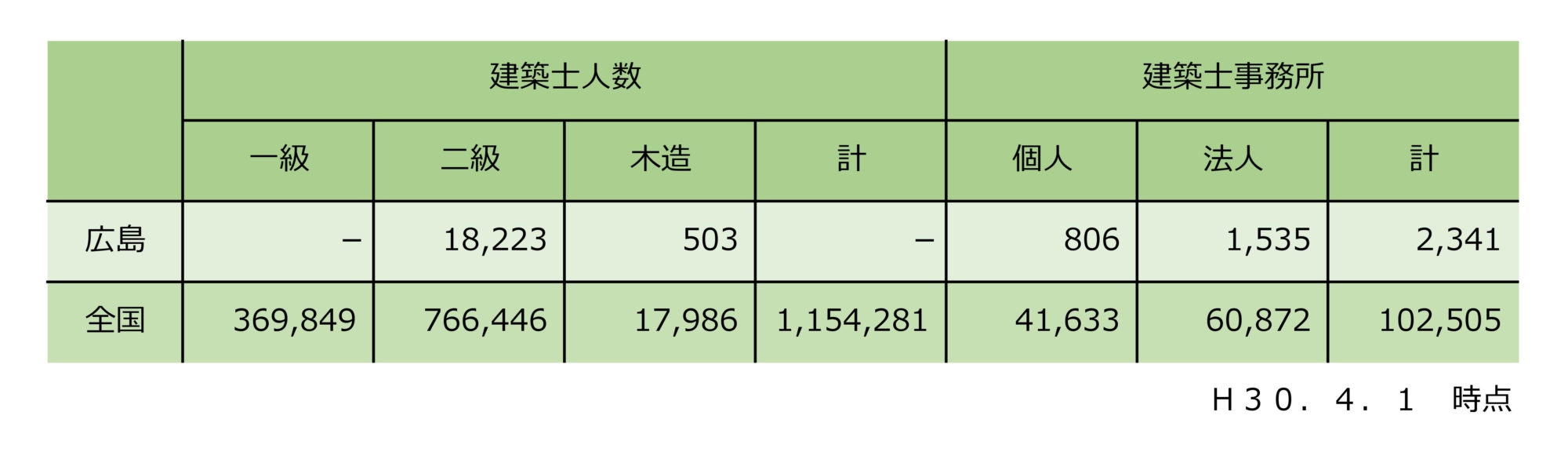

建築士

建築士とは「建築士法」により定められていた国家資格ですが、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類あります。それぞれ設計・工事監理できる建築物に違いがありますが、一級建築士は二級建築士・木造建築士を包括する資格で、日本国内においてはすべての建物の設計および工事監理を行うことが可能となっています。 -

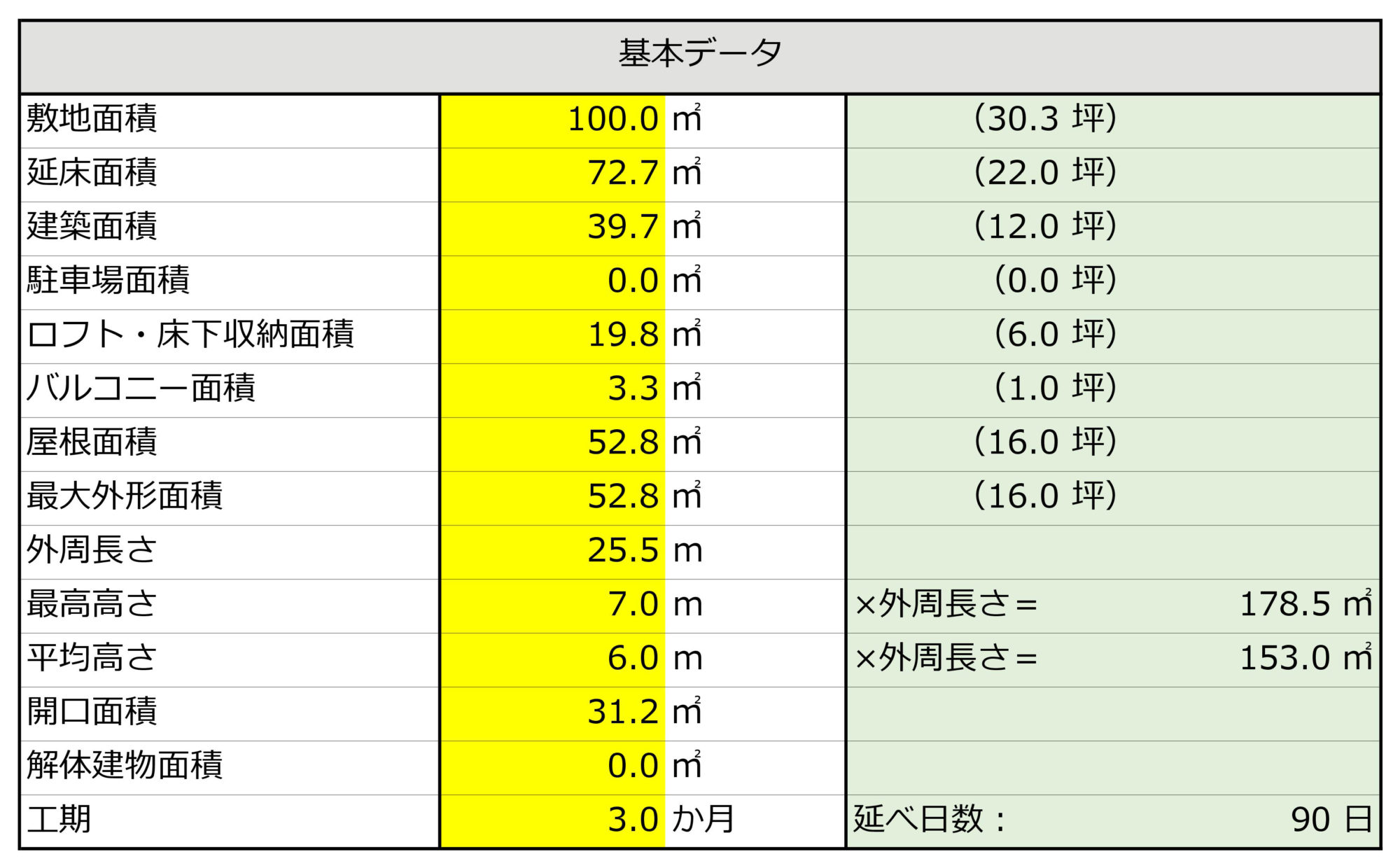

分かりにくい建築費用 坪単価のマジック

「坪単価いくらでできる?」 よく聞かれる質問ですが、多くの場合、答えるのに窮します。 言葉の曖昧さによって都合よく扱われる「坪単価」 -

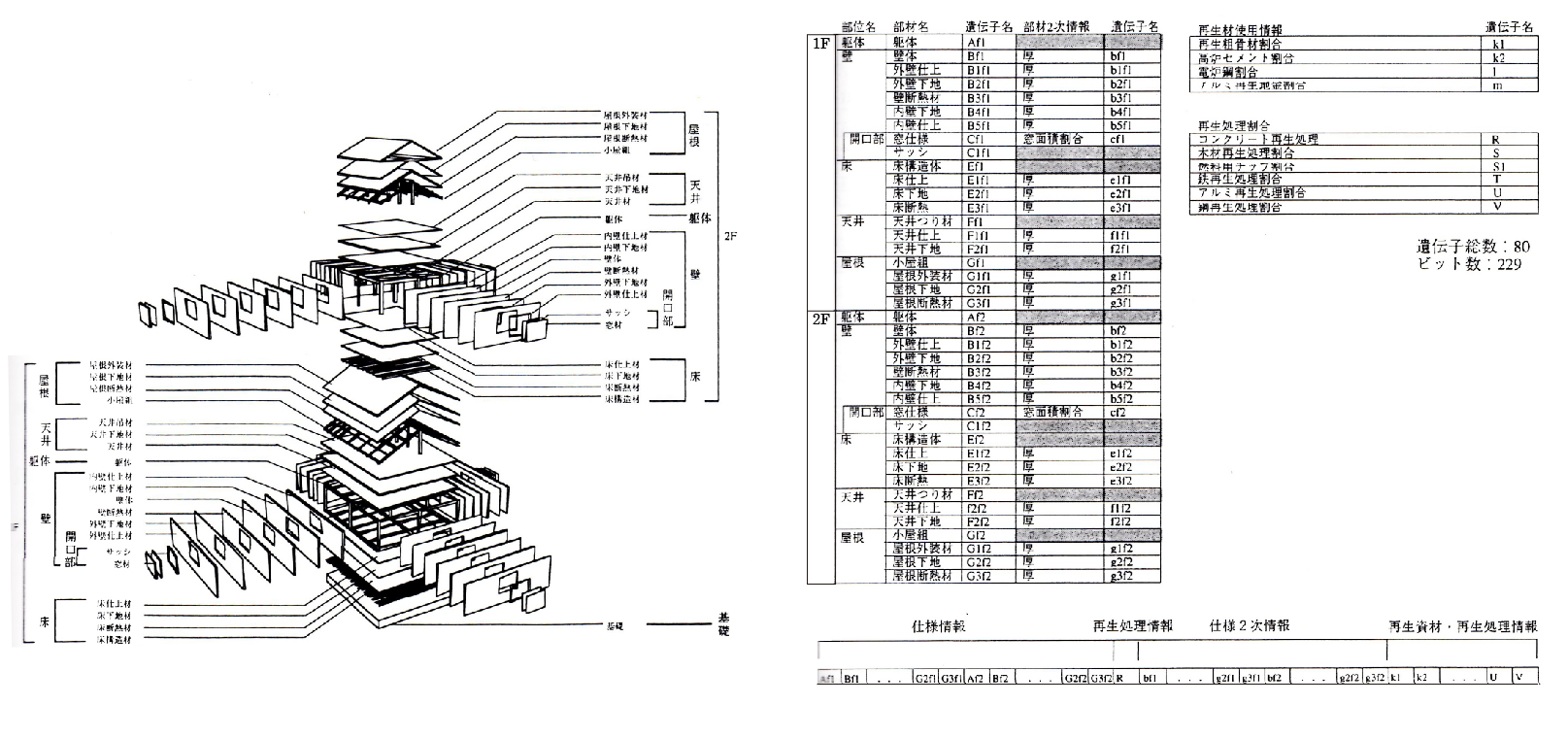

住宅の温熱環境改善リノベーション -効果を予測するシミュレーション-

建物内部の温熱環境が健康や身体に及ぼす影響が大きいということが分かってきている中で、厳しい温熱環境に我慢をして、多くのエネルギーを消費してCO2を排出し余計なコストを浪費しつづけることよりも、快適で健康的にエコな生活するために温熱環境などの改善のためのリノベーション(リフォーム)を行うことも増えてきています。 -

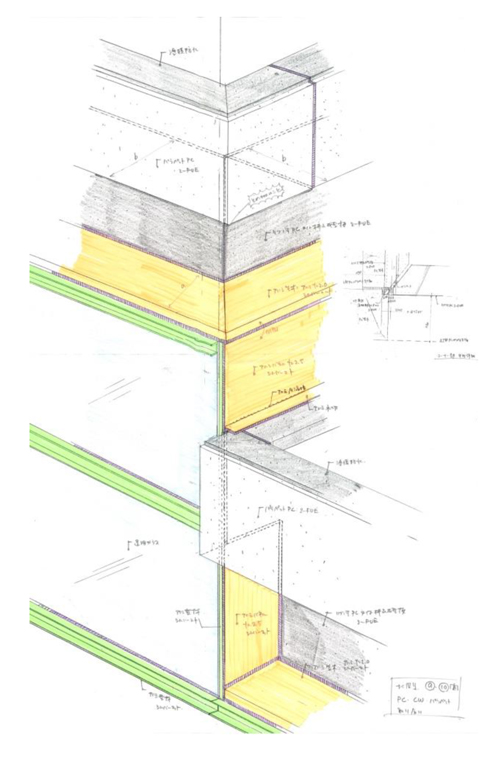

建築のデザイン ~次元を下げる~

現在、早い段階から建物をコンピュータで3次元化し設計していく流れになっています。これは、設計段階で仮想的に3次元化し、より効率的で質の高い建築を目指しているものです。しかし、建築設計の中で実際のものに近づけるということも重要ですが、 “考える“と”伝える“いう場面においては次元を下げるということがとても重要です。 -

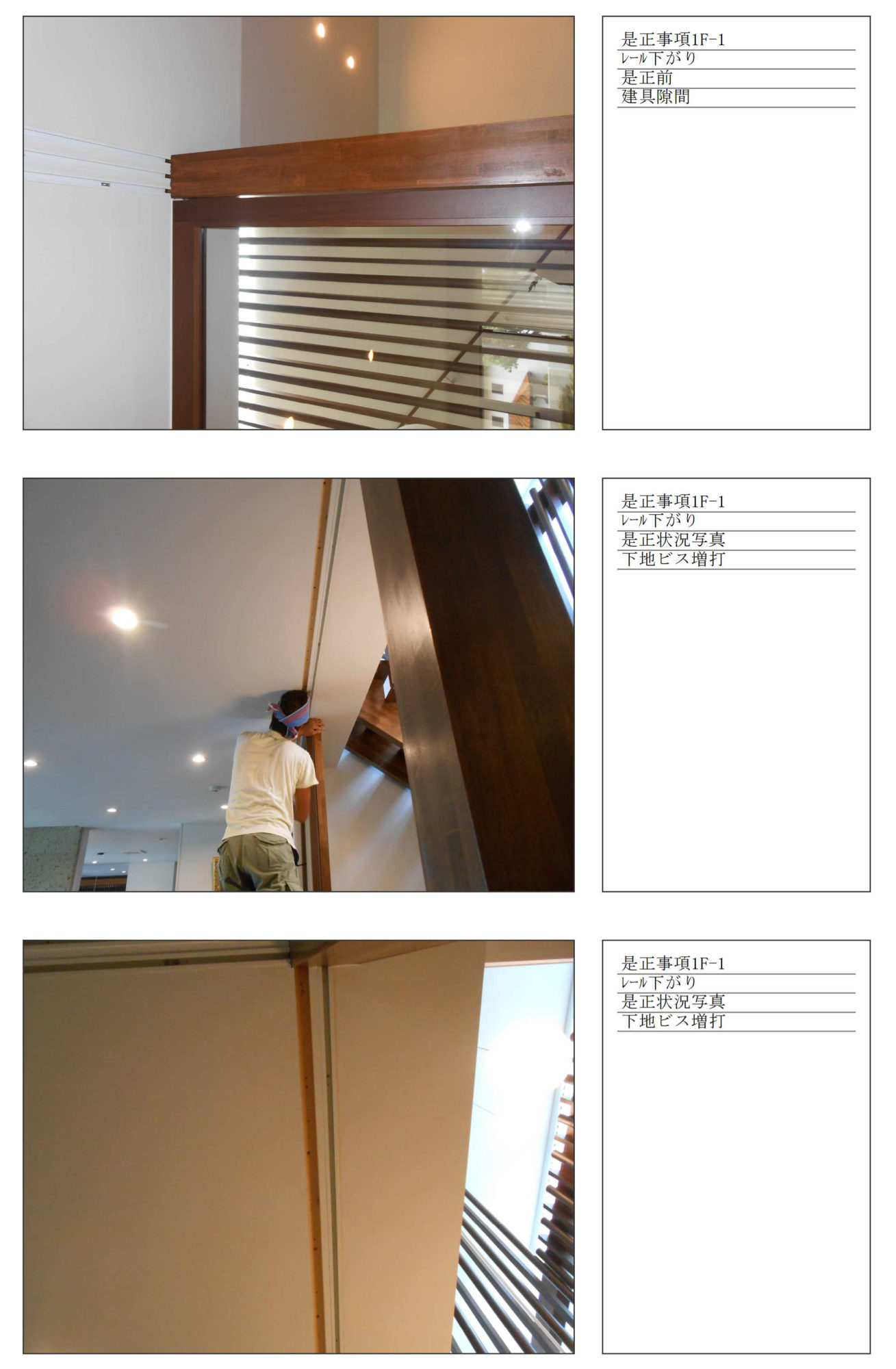

よい状態で建物を引き渡すための仕組み:施主(建築主)検査

実際の工事が完了して行われる各種検査。建物を万全に状態で引き渡すために、さまざまな検査を実施していきます。その中で建物の引渡しを受ける直前の最後に行われる施主(建築主)検査ですが、建物を運用し始める上で重要なものです。 -

改修によるリポジショニング戦略

建物はできた瞬間から劣化や機能の低下などが始まります。また、建物を取り巻く環境・条件の変化による相対的な価値が変化(多くの場合は価値が低下)していきます。リポジショニングは、そういった劣化や変化による建物の価値の低下に対して改修を行うことで、建物の価値を高めていこうとするものです。 -

工事が始まったら ~窓口はひとつに~

いよいよ工事のスタート。出来上がっていく過程をみていくと初めてわかることもあります。設計監理者や工事業者を信用することは大事ですが、あとから「こんなはずじゃなかった・・・。」ということが起こらないよう、建築主自らが現場で確認することも重要です。一方、工事中の現場は建築主に引渡しがなされるまで“工事業者が管理する工事業者の持ち物”です。